网络预出版栏目展示本刊经同行评议确定正式录用的文章,这些文章尚未确定卷期及页码,但可以根据DOI进行引用。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0182

摘要:

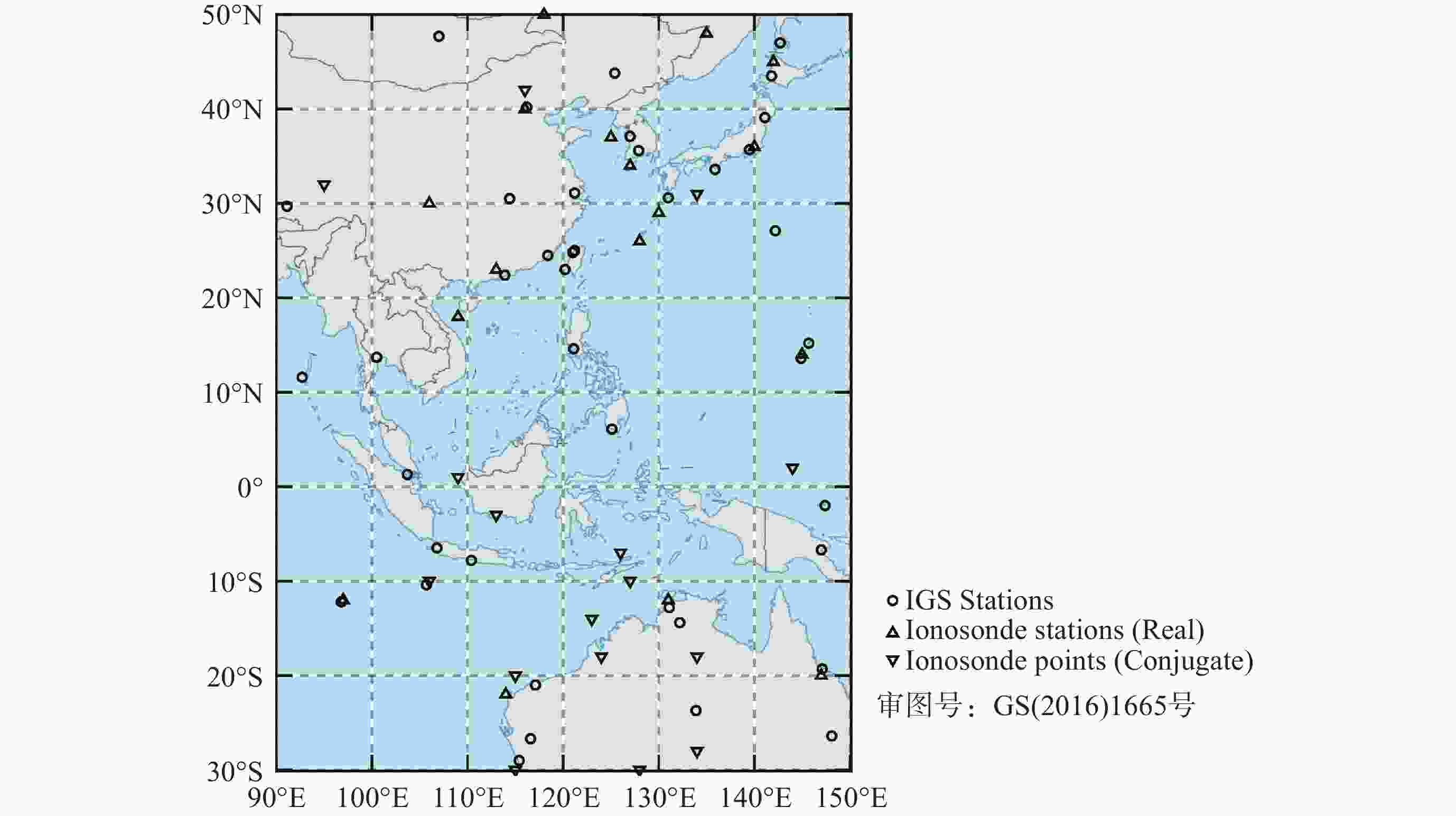

国家重大科技基础设施子午工程二期的建成和通过国家验收,标志着我国空间环境地基监测能力跃居世界领先,其电离层组网探测能力显著提升,为电离层空间天气研究和业务应用提供了有力支撑。本研究基于子午工程GNSS观测,构建了中国电离层空间天气新一代同化系统。该系统依托子午工程及国际GNSS服务组织等85个稳定运行的观测台站,融合GPS、GLONASS、北斗、伽利略四大GNSS系统的多模观测数据作为驱动,采用三维变分同化方法,可生成覆盖中国及周边区域(15o-55oN,70o-140oE)、以电离层总电子含量(TEC)为代表的高精度空间天气业务化地图产品,有效提升了对中国区域电离层扰动特征的精细化重构能力。该同化系统可以提供网格点TEC、差分TEC、ROTI变化率指数等多种电离层空间天气产品,时空分辨率高达1o×1o×15分钟,并在中国科学院国家空间科学中心——空间环境预报中心网站(http://www.sepc.ac.cn/TEC_chn.php)进行每日常规更新。该同化系统不仅可用于对中国及周边区域电离层空间环境的精细化监测,也为精准分析电离层空间天气多尺度变化及深入探究不规则体扰动特性和机理提供了重要支撑,同时还为卫星导航、雷达成像、短波通信、空间环境现报等工程和应用领域提供了相对及时、准确、有效的电离层误差修正与空间天气变化信息。

国家重大科技基础设施子午工程二期的建成和通过国家验收,标志着我国空间环境地基监测能力跃居世界领先,其电离层组网探测能力显著提升,为电离层空间天气研究和业务应用提供了有力支撑。本研究基于子午工程GNSS观测,构建了中国电离层空间天气新一代同化系统。该系统依托子午工程及国际GNSS服务组织等85个稳定运行的观测台站,融合GPS、GLONASS、北斗、伽利略四大GNSS系统的多模观测数据作为驱动,采用三维变分同化方法,可生成覆盖中国及周边区域(15o-55oN,70o-140oE)、以电离层总电子含量(TEC)为代表的高精度空间天气业务化地图产品,有效提升了对中国区域电离层扰动特征的精细化重构能力。该同化系统可以提供网格点TEC、差分TEC、ROTI变化率指数等多种电离层空间天气产品,时空分辨率高达1o×1o×15分钟,并在中国科学院国家空间科学中心——空间环境预报中心网站(http://www.sepc.ac.cn/TEC_chn.php)进行每日常规更新。该同化系统不仅可用于对中国及周边区域电离层空间环境的精细化监测,也为精准分析电离层空间天气多尺度变化及深入探究不规则体扰动特性和机理提供了重要支撑,同时还为卫星导航、雷达成像、短波通信、空间环境现报等工程和应用领域提供了相对及时、准确、有效的电离层误差修正与空间天气变化信息。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0205

摘要:

本文梳理了中国科学院地质与地球物理研究所电离层研究团队近年来在电离层暴研究领域取得的部分研究进展。将介绍以下五方面:(1)中低纬电离层暴响应的大尺度特性与经度依赖性;(2)暴时电离层-热层系统的耦合过程;(3)暴时低纬电离层电动力学与动力学响应过程及机理;(4)暴时中低纬电离层不均匀体的演化与机制;(5)电离层暴时参数的建模与预报研究。这些方面的工作利用全球与区域的多源观测、数值模拟、统计分析与深度学习,系统地揭示了中低纬电离层暴的时间演化特征与空间依赖规律,进一步探究其内在的物理机理。

本文梳理了中国科学院地质与地球物理研究所电离层研究团队近年来在电离层暴研究领域取得的部分研究进展。将介绍以下五方面:(1)中低纬电离层暴响应的大尺度特性与经度依赖性;(2)暴时电离层-热层系统的耦合过程;(3)暴时低纬电离层电动力学与动力学响应过程及机理;(4)暴时中低纬电离层不均匀体的演化与机制;(5)电离层暴时参数的建模与预报研究。这些方面的工作利用全球与区域的多源观测、数值模拟、统计分析与深度学习,系统地揭示了中低纬电离层暴的时间演化特征与空间依赖规律,进一步探究其内在的物理机理。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0221

摘要:

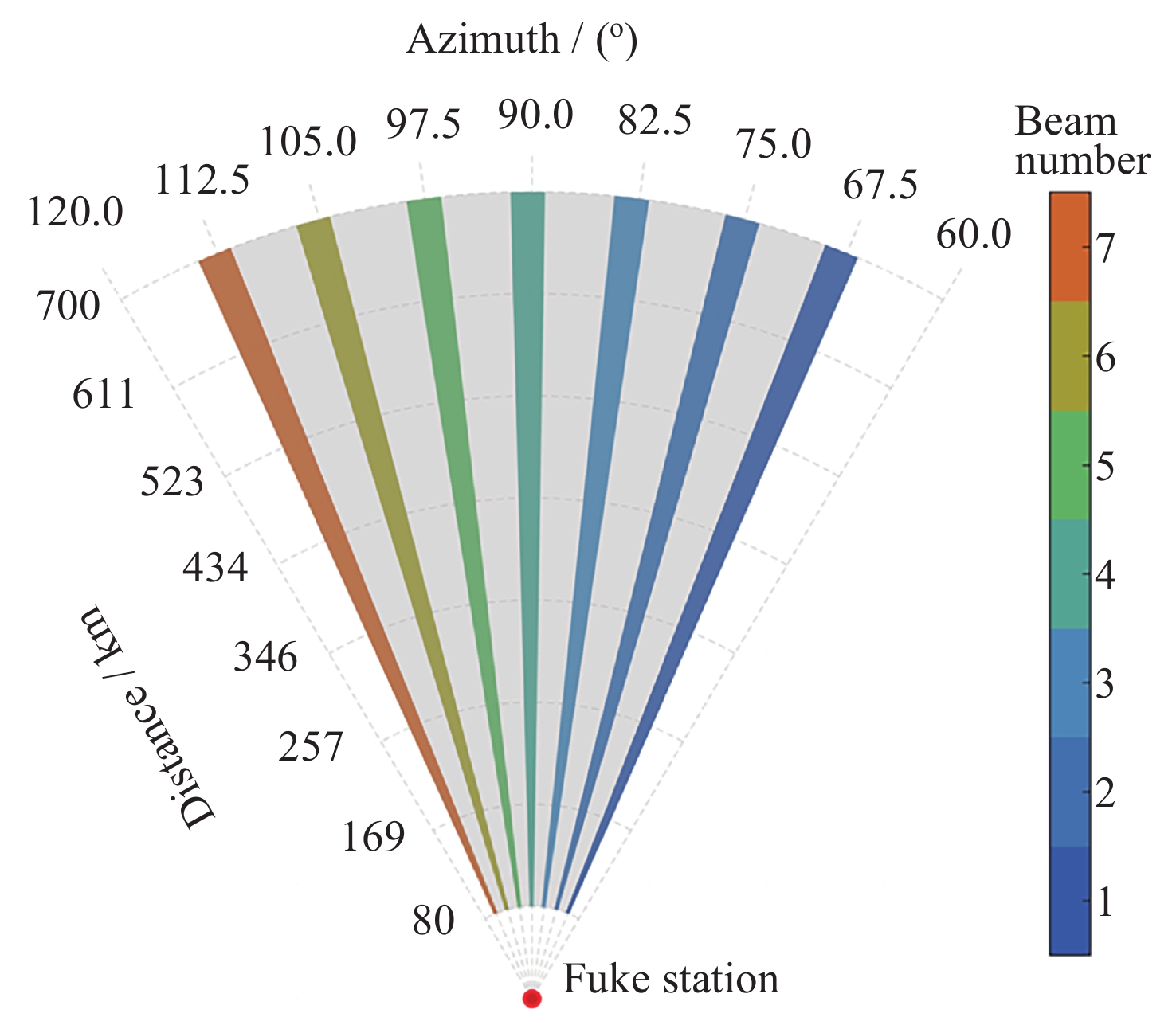

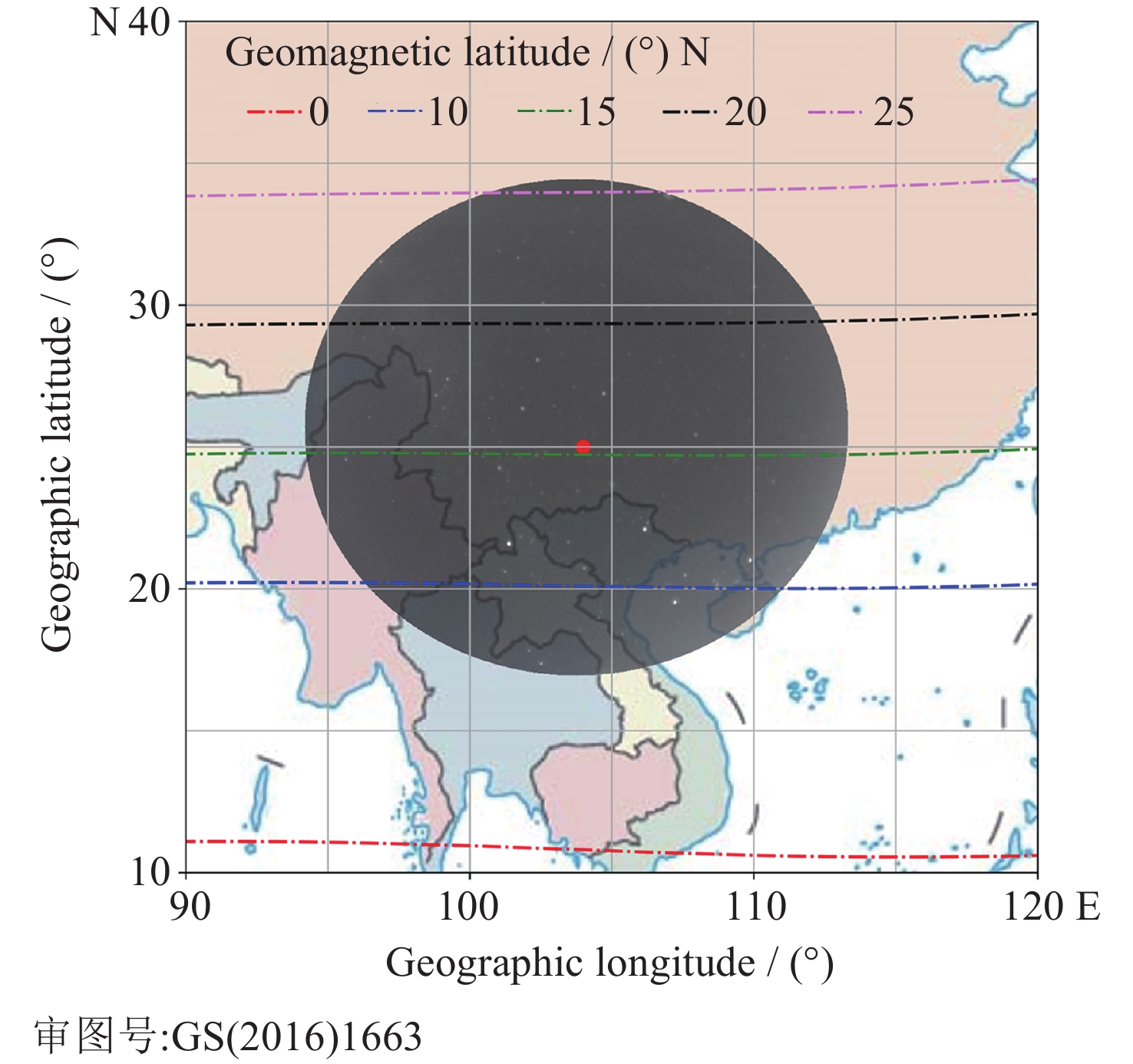

本研究利用子午工程富克台站(19.5°N 109.1°E)气辉观测数据、数字测高仪探测数据结合TIE-GCM模拟数据对中国低纬区域2019年12月7日至12月8日富克台站上空的夜间中尺度电离层行进式扰动(MSTIDs)事件进行了详细研究。研究结果表明,在夜间中国低纬区域上空观测到典型的北半球MSTIDs结构,其相平面呈西北-东南分布,向西南方向传播。在传播过程中,MSTIDs两条暗带发生了追赶现象。后出现的暗条带追赶上先出现的暗条带并发生了相互作用。TIE-GCM模拟结果显示,电离层背景纬向风场梯度差异与低纬区域赤道电离异常区高密度电子密度分布的协同作用,是调控此次MSTIDs发生追赶过程的主要原因。

本研究利用子午工程富克台站(19.5°N 109.1°E)气辉观测数据、数字测高仪探测数据结合TIE-GCM模拟数据对中国低纬区域2019年12月7日至12月8日富克台站上空的夜间中尺度电离层行进式扰动(MSTIDs)事件进行了详细研究。研究结果表明,在夜间中国低纬区域上空观测到典型的北半球MSTIDs结构,其相平面呈西北-东南分布,向西南方向传播。在传播过程中,MSTIDs两条暗带发生了追赶现象。后出现的暗条带追赶上先出现的暗条带并发生了相互作用。TIE-GCM模拟结果显示,电离层背景纬向风场梯度差异与低纬区域赤道电离异常区高密度电子密度分布的协同作用,是调控此次MSTIDs发生追赶过程的主要原因。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0201

摘要:

STEVE(Strong Thermal Emission Velocity Enhancement)是亚极光电离层的白紫色光弧,能够反映电离层-磁层-热层之间的相互耦合作用。我们对2021年4月16号的STEVE事件进行了多源观测分析,探究太阳风相对平静且地磁微扰动条件下STEVE的形态演化和能量来源。综合THEMIS全天空相机光学观测和GNSS、Swarm、AMPERE、NOAA POSE以及Arase(ERG)卫星的电离层与磁层多源观测,我们认为该STEVE事件持续约1.5小时,并演化出Picket Fence结构,且STEVE局地表现出高电子温度、电子密度损耗、高速西向离子流和下行场向电流的典型特征。局地较高的西向流速度(约4 km/s)与相对更高的电子温度(STEVE期间约8000 K,Picket Fence期间 > 20,000 K)表明在SAID的摩擦加热之外还存在额外潜在热源。磁层卫星观测显示STEVE区域存在全能段电子能通量(主体 < 10 keV)和全能段能通量增强,表明粒子沉降(主要是低能电子沉降)可能在STEVE形成过程中提供了额外能量。本研究显示,在微扰动期间SAID与低能电子沉降的联合作用会显著提升亚极光区电离层的电子温度,进而促进STEVE和Picket Fence结构的形成。

STEVE(Strong Thermal Emission Velocity Enhancement)是亚极光电离层的白紫色光弧,能够反映电离层-磁层-热层之间的相互耦合作用。我们对2021年4月16号的STEVE事件进行了多源观测分析,探究太阳风相对平静且地磁微扰动条件下STEVE的形态演化和能量来源。综合THEMIS全天空相机光学观测和GNSS、Swarm、AMPERE、NOAA POSE以及Arase(ERG)卫星的电离层与磁层多源观测,我们认为该STEVE事件持续约1.5小时,并演化出Picket Fence结构,且STEVE局地表现出高电子温度、电子密度损耗、高速西向离子流和下行场向电流的典型特征。局地较高的西向流速度(约4 km/s)与相对更高的电子温度(STEVE期间约8000 K,Picket Fence期间 > 20,000 K)表明在SAID的摩擦加热之外还存在额外潜在热源。磁层卫星观测显示STEVE区域存在全能段电子能通量(主体 < 10 keV)和全能段能通量增强,表明粒子沉降(主要是低能电子沉降)可能在STEVE形成过程中提供了额外能量。本研究显示,在微扰动期间SAID与低能电子沉降的联合作用会显著提升亚极光区电离层的电子温度,进而促进STEVE和Picket Fence结构的形成。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0164

摘要:

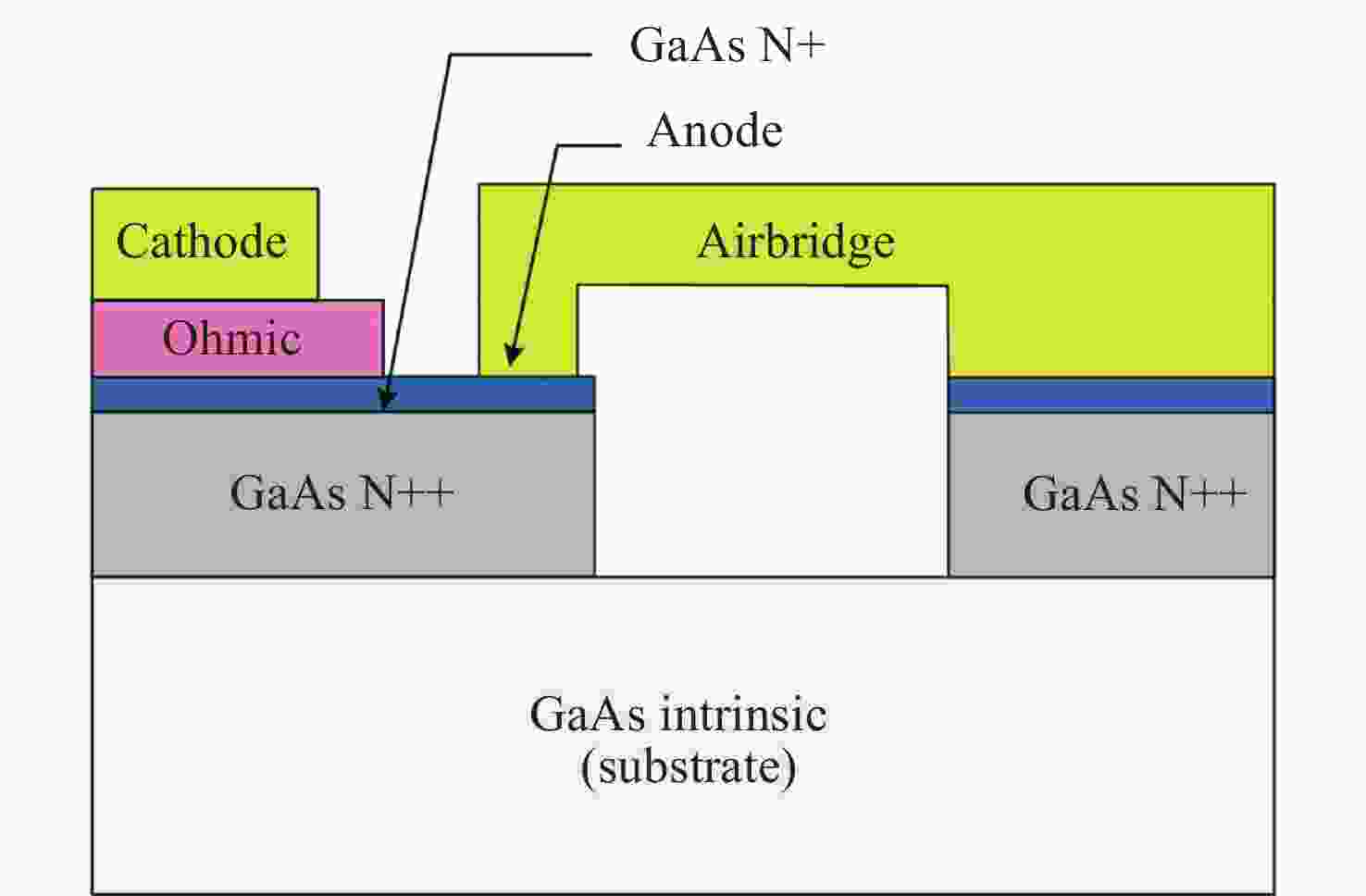

中巴资源一号01星星内粒子探测器是北京大学项目组研制的第一个空间粒子辐射探测载荷。该载荷的主要功能是对卫星内部高能电子和质子辐射环境进行监测。本文详细介绍了星内粒子探测器的研制过程、发射和在轨运行、数据处理和基于载荷数据发表的研究成果。对观测结果的分析和研究表明,星内粒子辐射探测器在轨工作正常,性能指标满足要求。中巴资源一号01星星内粒子探测器的成功研制开创了我国高校作为承研单位研制星载空间环境探测载荷的先河,为北京大学空间探测载荷研制能力的发展和承担后续研制任务奠定了坚实的基础。

中巴资源一号01星星内粒子探测器是北京大学项目组研制的第一个空间粒子辐射探测载荷。该载荷的主要功能是对卫星内部高能电子和质子辐射环境进行监测。本文详细介绍了星内粒子探测器的研制过程、发射和在轨运行、数据处理和基于载荷数据发表的研究成果。对观测结果的分析和研究表明,星内粒子辐射探测器在轨工作正常,性能指标满足要求。中巴资源一号01星星内粒子探测器的成功研制开创了我国高校作为承研单位研制星载空间环境探测载荷的先河,为北京大学空间探测载荷研制能力的发展和承担后续研制任务奠定了坚实的基础。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0151

摘要:

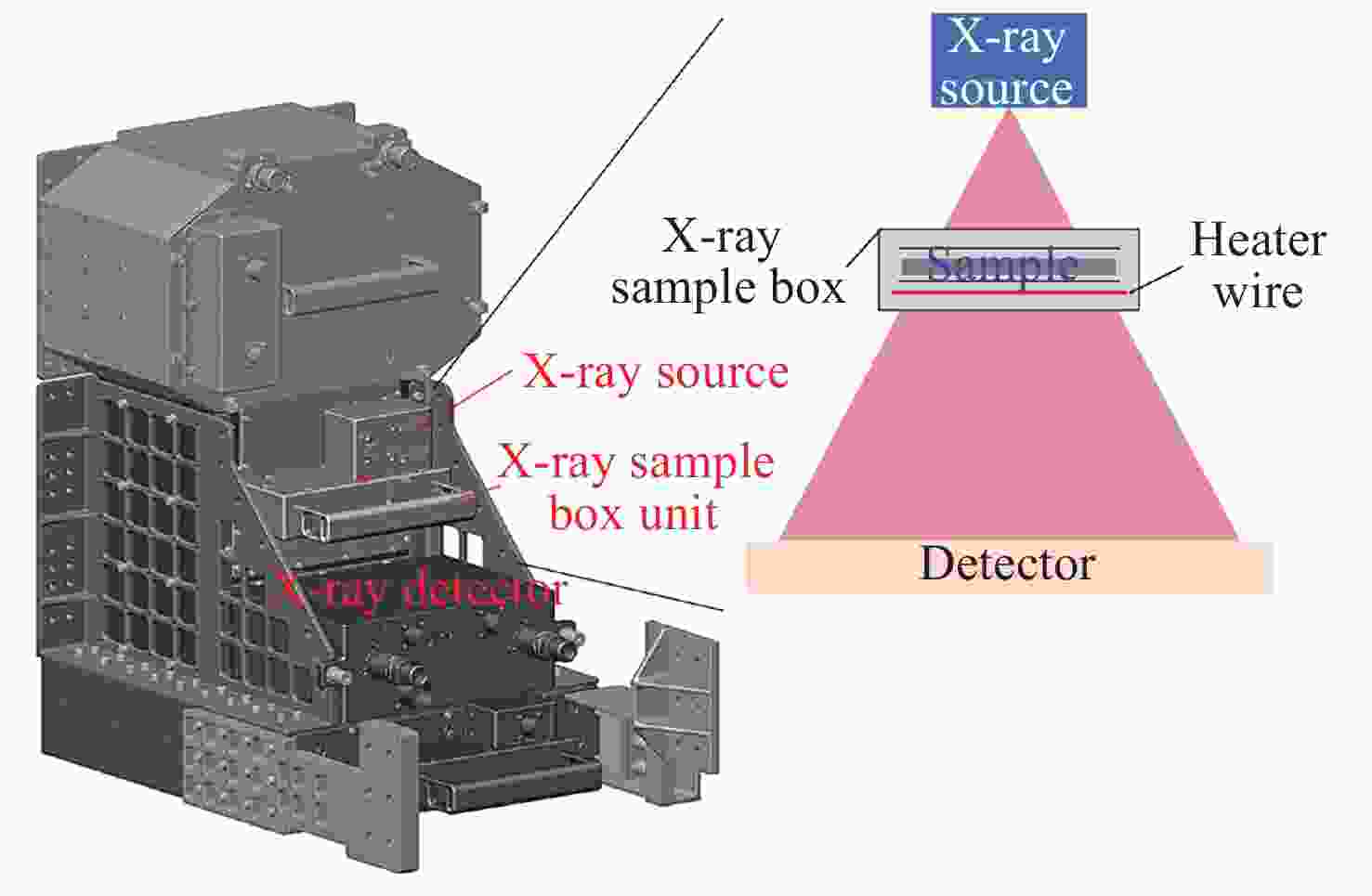

月球极区水冰对揭示月球演化、支撑未来月球科研站建设意义重大,但现有遥感手段与返回样品难以精准获取其赋存形态、含量及来源,嫦娥七号(CE-7)飞跃器将搭载月壤水分子分析仪(LUWA),首次对月球南极永久阴影区水冰开展就位探测。本文介绍了LUWA的组成、原理及其与水冰钻取装置协同实现“钻探采样-接样密封-加热分析”的探测过程。为确保载荷在轨实现高灵敏度、宽动态范围的水冰含量探测和高精度水同位素分析,针对三个测水功能模块搭建了地面定标试验装置,提出了定标方法;围绕整机性能指标,搭建了月壤水冰就位探测模拟试验平台,模拟极区水冰的钻采、接样、密封、加热与分析全过程,为在轨月壤水冰含量等数据反演提供重要支撑。

月球极区水冰对揭示月球演化、支撑未来月球科研站建设意义重大,但现有遥感手段与返回样品难以精准获取其赋存形态、含量及来源,嫦娥七号(CE-7)飞跃器将搭载月壤水分子分析仪(LUWA),首次对月球南极永久阴影区水冰开展就位探测。本文介绍了LUWA的组成、原理及其与水冰钻取装置协同实现“钻探采样-接样密封-加热分析”的探测过程。为确保载荷在轨实现高灵敏度、宽动态范围的水冰含量探测和高精度水同位素分析,针对三个测水功能模块搭建了地面定标试验装置,提出了定标方法;围绕整机性能指标,搭建了月壤水冰就位探测模拟试验平台,模拟极区水冰的钻采、接样、密封、加热与分析全过程,为在轨月壤水冰含量等数据反演提供重要支撑。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0110

摘要(57)

摘要:

为提高航天器在轨综合诊断效率,提出基于混合赋权—动态时间规整(Dynamic Time Warping, DTW)相结合的综合诊断方法。首先,运用归一化与层次分析法相结合的混合赋权方法,确定航天器多属性参数的权值系数。依据该权值系数可获取航天器运行状态的综合特征参数,从而将多参数诊断转换为单一综合特征曲线判读。其次,提出基于特征提取的DTW距离计算方法,将综合特征参数判读转换成时间序列相似性度量问题。最后,通过综合特征参数的最佳DTW距离与度量阈值进行比较,即可实现航天器多遥测参数综合诊断。运用该方法,对航天员出舱过程中的泄压流程进行综合诊断,分析结果表明该方法具有灵敏度高、计算简单、易于实现等特点,为航天器在轨关键事件诊断及健康管理提供了一种有效方法。

为提高航天器在轨综合诊断效率,提出基于混合赋权—动态时间规整(Dynamic Time Warping, DTW)相结合的综合诊断方法。首先,运用归一化与层次分析法相结合的混合赋权方法,确定航天器多属性参数的权值系数。依据该权值系数可获取航天器运行状态的综合特征参数,从而将多参数诊断转换为单一综合特征曲线判读。其次,提出基于特征提取的DTW距离计算方法,将综合特征参数判读转换成时间序列相似性度量问题。最后,通过综合特征参数的最佳DTW距离与度量阈值进行比较,即可实现航天器多遥测参数综合诊断。运用该方法,对航天员出舱过程中的泄压流程进行综合诊断,分析结果表明该方法具有灵敏度高、计算简单、易于实现等特点,为航天器在轨关键事件诊断及健康管理提供了一种有效方法。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0125

摘要:

贮箱内的液体推进剂管理技术作为维持航天器推进系统稳定运行的重要技术,研究流体管理装置(如防晃板)就具有重要的现实指导意义。本文对地面重力条件下部分充液贮箱内不同挡板结构对液体晃动特性的影响进行了详细的数值和实验研究。对装备不同构型防晃板的贮箱内液体晃动过程进行了数值仿真模拟,利用计算提取的液体晃动频率和振动阻尼比特性对激励扰动下贮箱内液体的振荡响应过程进行了表征。分析表明:与原始构型1相比,构型 2(带近壁叶片)减少了液体质心振荡,提高了振动阻尼比。构型4(双面穿孔)将液体振荡衰减时间缩短了一半,并显著提高了阻尼比。相比之下,构型3(单面穿孔)则恶化了挡板的缓冲性能。防晃板的晃动实验也证明了数值提取的阻尼比的可靠性。

贮箱内的液体推进剂管理技术作为维持航天器推进系统稳定运行的重要技术,研究流体管理装置(如防晃板)就具有重要的现实指导意义。本文对地面重力条件下部分充液贮箱内不同挡板结构对液体晃动特性的影响进行了详细的数值和实验研究。对装备不同构型防晃板的贮箱内液体晃动过程进行了数值仿真模拟,利用计算提取的液体晃动频率和振动阻尼比特性对激励扰动下贮箱内液体的振荡响应过程进行了表征。分析表明:与原始构型1相比,构型 2(带近壁叶片)减少了液体质心振荡,提高了振动阻尼比。构型4(双面穿孔)将液体振荡衰减时间缩短了一半,并显著提高了阻尼比。相比之下,构型3(单面穿孔)则恶化了挡板的缓冲性能。防晃板的晃动实验也证明了数值提取的阻尼比的可靠性。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0132

摘要:

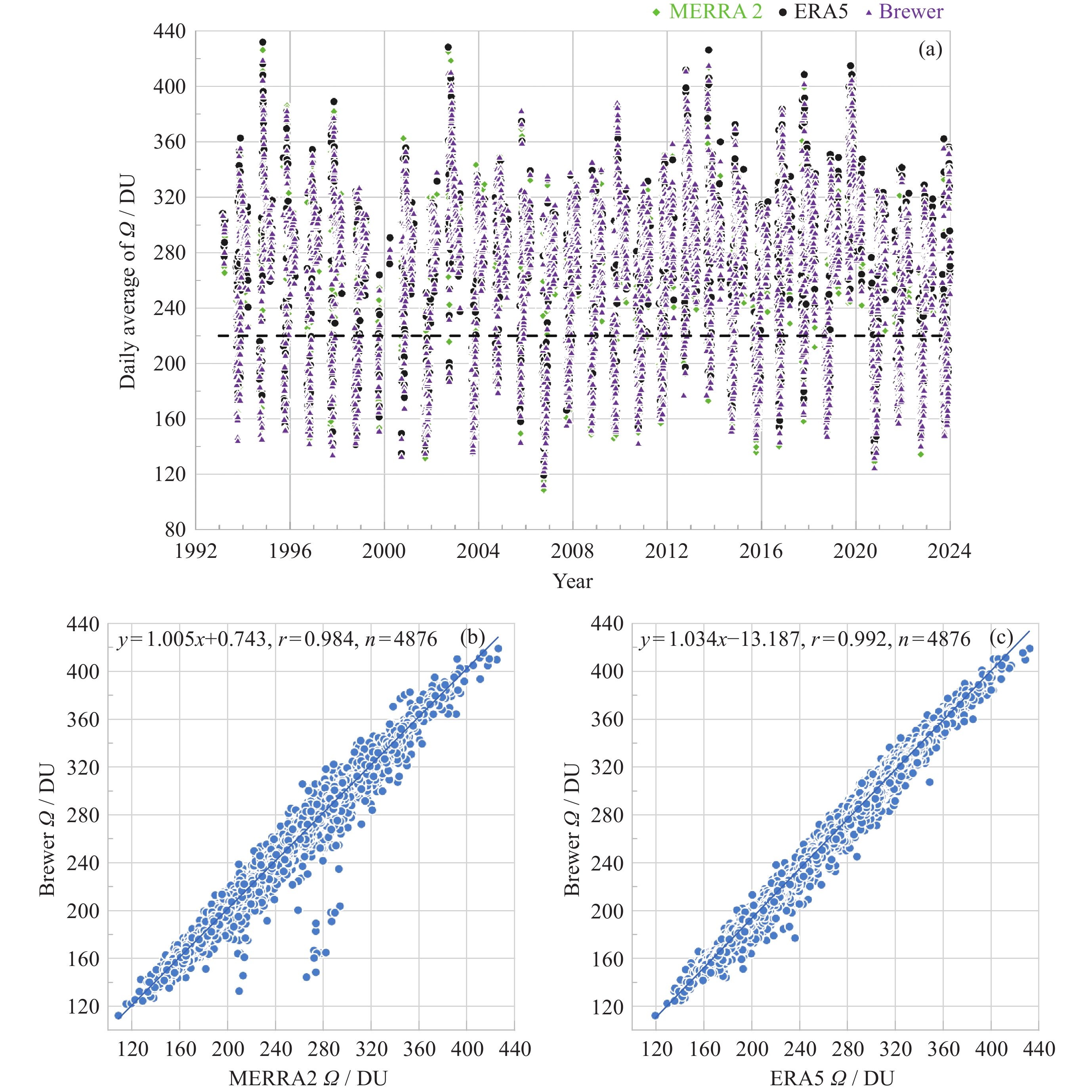

太阳F10.7指数是表征太阳活动水平的一个重要参量,对其实时精确监测具有重要的科学意义和工程应用价值。为了提升自主监测能力,中国科学院国家空间科学中心于2019年在河北廊坊建设了太阳射电望远镜,2022年1月望远镜正式产出科学数据。本数据集以廊坊太阳射电望远镜监测数据为基础,构建了2022-2024年自主太阳辐射指数F10.7,该指数质量可信度高,与国际F10.7指数相关系数高,并可反映太阳活动水平,具有重要的应用价值。

太阳F10.7指数是表征太阳活动水平的一个重要参量,对其实时精确监测具有重要的科学意义和工程应用价值。为了提升自主监测能力,中国科学院国家空间科学中心于2019年在河北廊坊建设了太阳射电望远镜,2022年1月望远镜正式产出科学数据。本数据集以廊坊太阳射电望远镜监测数据为基础,构建了2022-2024年自主太阳辐射指数F10.7,该指数质量可信度高,与国际F10.7指数相关系数高,并可反映太阳活动水平,具有重要的应用价值。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0153

摘要:

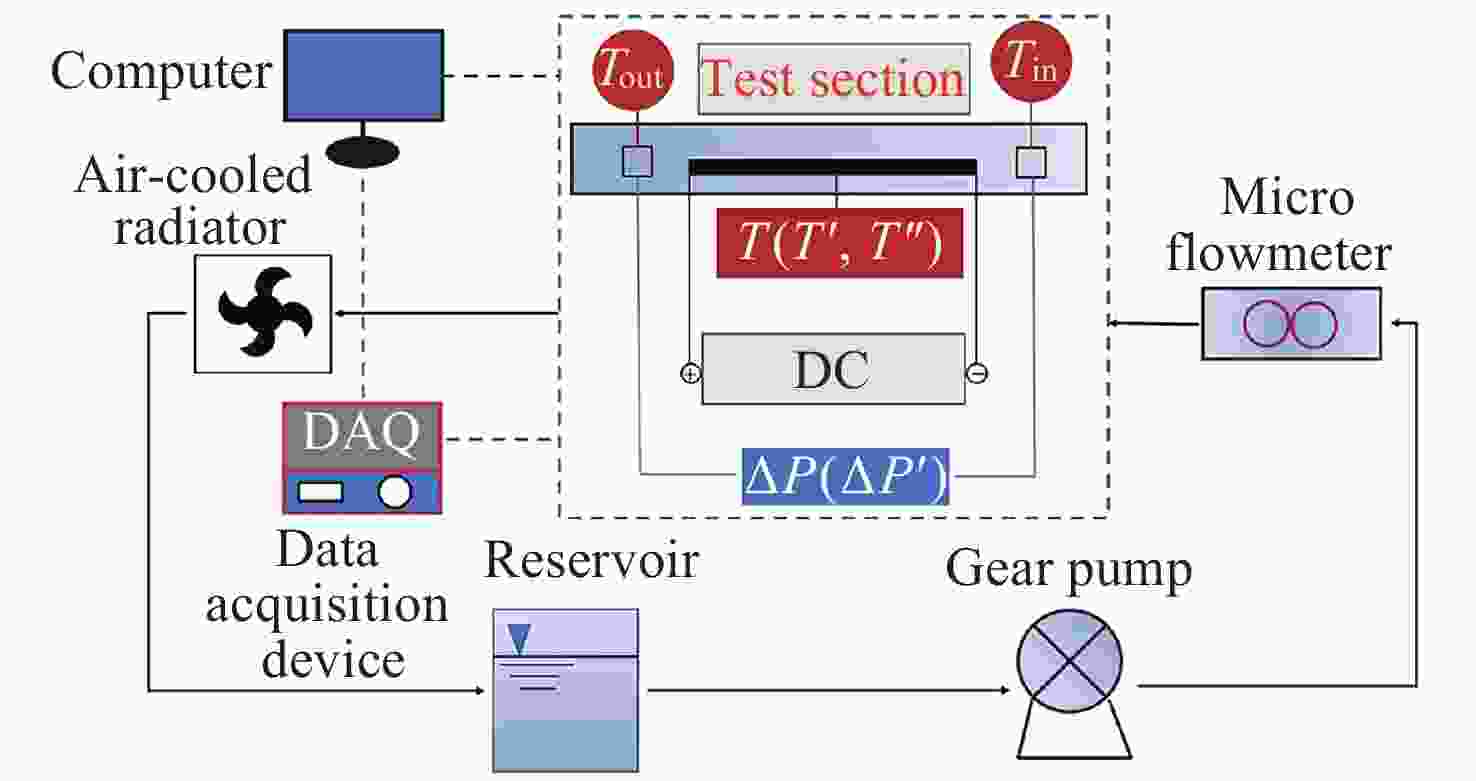

质子交换膜水电解槽(PEMWE)是一种前景广阔的清洁可再生能源制氢技术装置,也是空间站环控生保系统的关键技术之一。微重力状态下,PEMWE内部的气泡行为对于系统能源转化效率极为重要。在本研究中,开发了一种基于电化学模型耦合流体相场的多物理场模型,对比研究了常重力和微重力环境下各项基本参数对PEMWE中气泡迁移行为以及能量效率的影响。结果表明,在微重力环境下,入口水流速从0.1m/s增加至0.5m/s时,导致下壁气泡覆盖率升高9.5%,在流道深度为0.8mm时,易形成扁平状气泡流堵塞流道下壁。在常重力环境下,入口水流速对下壁气泡覆盖率影响较小,但当流道深度较低时,仍易形成薄膜流,进而堵塞流道。这些研究为PEMWE的气泡管理以及能量效率提升提供了有价值的指导。

质子交换膜水电解槽(PEMWE)是一种前景广阔的清洁可再生能源制氢技术装置,也是空间站环控生保系统的关键技术之一。微重力状态下,PEMWE内部的气泡行为对于系统能源转化效率极为重要。在本研究中,开发了一种基于电化学模型耦合流体相场的多物理场模型,对比研究了常重力和微重力环境下各项基本参数对PEMWE中气泡迁移行为以及能量效率的影响。结果表明,在微重力环境下,入口水流速从0.1m/s增加至0.5m/s时,导致下壁气泡覆盖率升高9.5%,在流道深度为0.8mm时,易形成扁平状气泡流堵塞流道下壁。在常重力环境下,入口水流速对下壁气泡覆盖率影响较小,但当流道深度较低时,仍易形成薄膜流,进而堵塞流道。这些研究为PEMWE的气泡管理以及能量效率提升提供了有价值的指导。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0180

摘要:

火星全球风化剖面中,铝粘土矿物如高岭石与蒙脱石比例的变化反映了化学风化强度与气候条件的差异。因此,准确估算铝粘土矿物的含量对于重建火星古气候与宜居环境具有重要意义。光谱解混作为矿物丰度反演的重要手段,但受限于地面实验验证不足,尤其缺乏对具有相似光谱特征的矿物混合体系的系统评估,解混方法的适用性与反演精度仍不明确。为此,本文使用实验室获取的高岭石-蒙脱石和高岭石-蛋白石两组共12条混合光谱,采用行星表面光谱反演最常用的两种辐射传输模型(Hapke模型与Shkuratov模型)开展光谱解混研究。实验结果显示,Shkuratov模型在7条混合光谱中丰度反演误差低于10%,2条在10%~20%;Hapke模型仅有3条丰度反演误差低于10%,7条在10%~20%,表明Shkuratov模型整体精度优于Hapke模型。本研究为火星铝粘土的光谱定量反演提供了方法验证,也为更复杂的含水矿物混合体系提供了模型参考。

火星全球风化剖面中,铝粘土矿物如高岭石与蒙脱石比例的变化反映了化学风化强度与气候条件的差异。因此,准确估算铝粘土矿物的含量对于重建火星古气候与宜居环境具有重要意义。光谱解混作为矿物丰度反演的重要手段,但受限于地面实验验证不足,尤其缺乏对具有相似光谱特征的矿物混合体系的系统评估,解混方法的适用性与反演精度仍不明确。为此,本文使用实验室获取的高岭石-蒙脱石和高岭石-蛋白石两组共12条混合光谱,采用行星表面光谱反演最常用的两种辐射传输模型(Hapke模型与Shkuratov模型)开展光谱解混研究。实验结果显示,Shkuratov模型在7条混合光谱中丰度反演误差低于10%,2条在10%~20%;Hapke模型仅有3条丰度反演误差低于10%,7条在10%~20%,表明Shkuratov模型整体精度优于Hapke模型。本研究为火星铝粘土的光谱定量反演提供了方法验证,也为更复杂的含水矿物混合体系提供了模型参考。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0178

摘要:

空间土木工程的热门研究方向之一,即关于地外天体驻站建设的探索,而这一征程将从月球起步。本文对模拟月壤的研制进展与岩土工程应用进行系统综述,阐述了月壤的定义、组成、力学特性及密度,指出其与地球土壤在成分、颗粒形态的显著差异;梳理了模拟月壤的三种主要研制方法,并分类叙述了国内外各类模拟月壤的特性,特别关注了针对嫦娥五号月壤的新型模拟物研发;最后,探讨了模拟月壤作为建筑材料在月球基地建造中的制备,同时,回顾了模拟月壤在岩土力学试验中的标准化测试方法及大型土工试验中的应用实践,建立标准化评价体系,为未来模拟月壤研制与月球基地建设提供理论与技术支撑。

空间土木工程的热门研究方向之一,即关于地外天体驻站建设的探索,而这一征程将从月球起步。本文对模拟月壤的研制进展与岩土工程应用进行系统综述,阐述了月壤的定义、组成、力学特性及密度,指出其与地球土壤在成分、颗粒形态的显著差异;梳理了模拟月壤的三种主要研制方法,并分类叙述了国内外各类模拟月壤的特性,特别关注了针对嫦娥五号月壤的新型模拟物研发;最后,探讨了模拟月壤作为建筑材料在月球基地建造中的制备,同时,回顾了模拟月壤在岩土力学试验中的标准化测试方法及大型土工试验中的应用实践,建立标准化评价体系,为未来模拟月壤研制与月球基地建设提供理论与技术支撑。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0141

摘要:

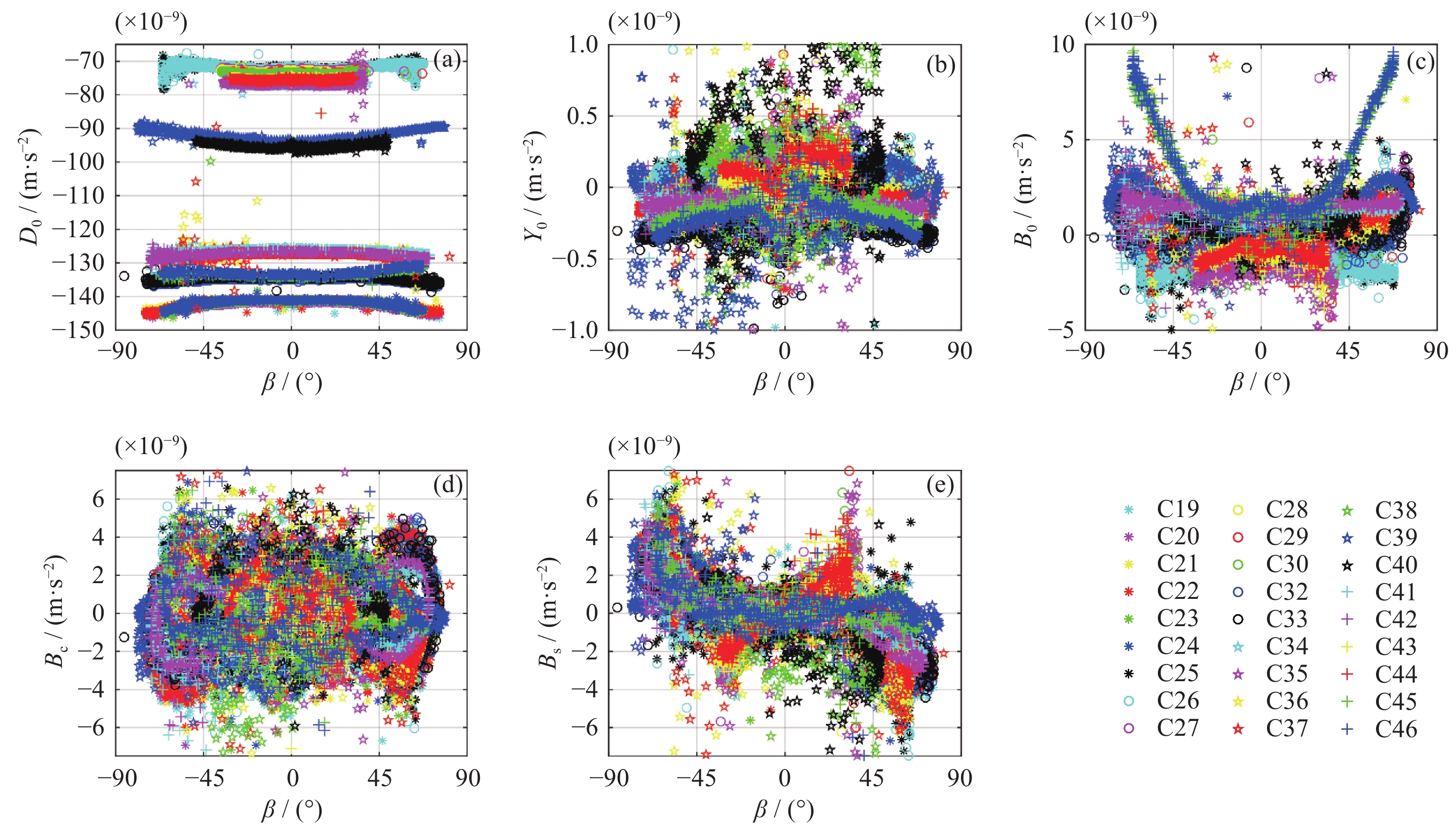

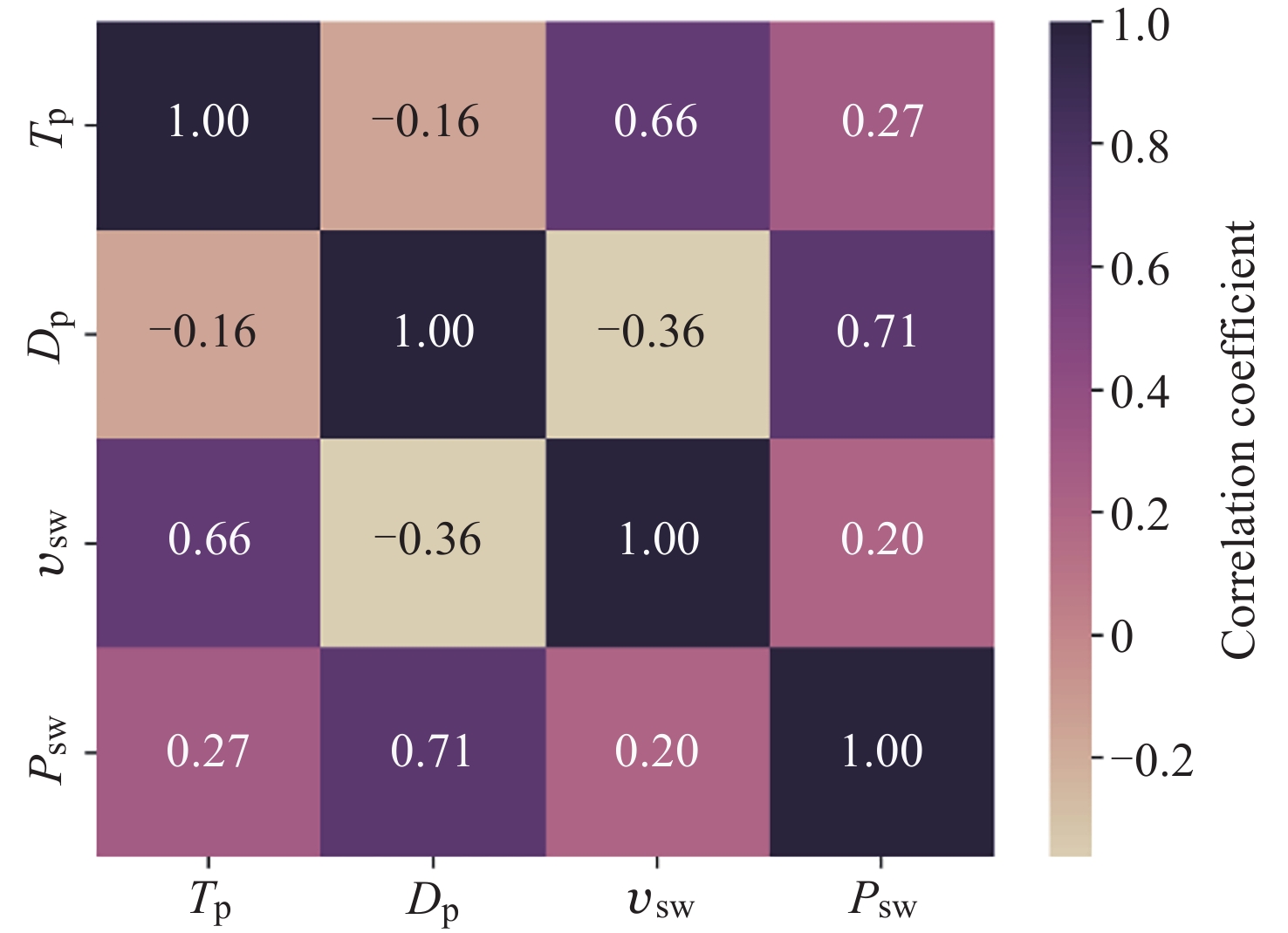

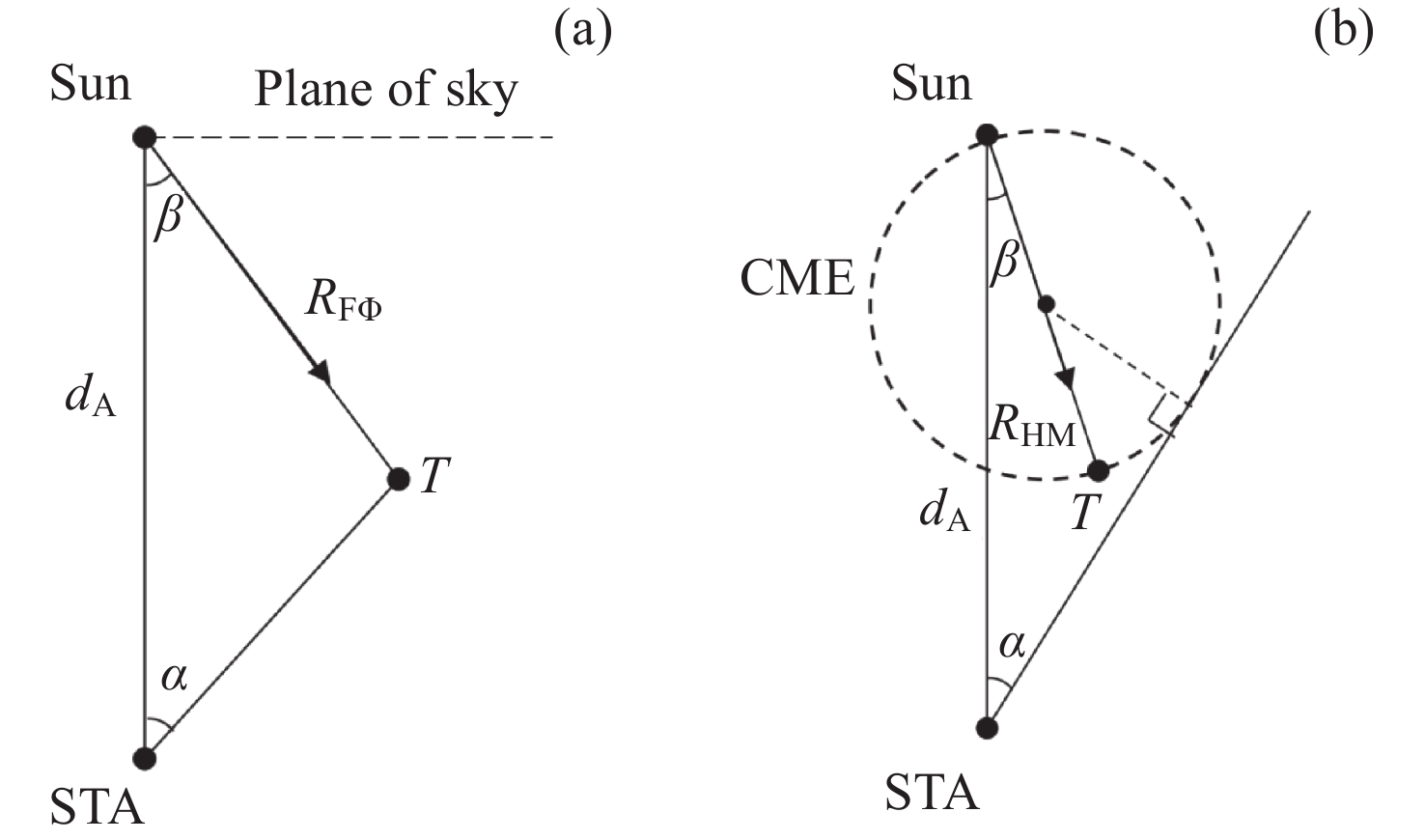

由于观测卫星轨道差异及多模态天文数据特性, SDO和ACE卫星观测到的太阳爆发事件分别将在3∼4天、0.5-2小时后影响地磁场。与ACE单一的太阳风数据相比,SDO的极紫外成像数据蕴含更早的磁暴信息,可用于提前预测地磁暴等级、Kp指数等参数。本文通过深度学习技术,利用SDO和ACE的海量观测数据,构建太阳风、冕洞、太阳极紫外成像与Kp指数的强关联模型,建立多模态跨尺度的Kp指数预测体系。针对太阳风数据物理解释不足和样本平衡问题,设计并实践特征筛选,构建跨年度的数据集。以2011-2019年数据为核心,实验验证了多种深度学习预测模型:基于太阳风的直接Kp指数预测模型(DWKp)、通过极紫外多模态图像间接实现跨尺度太阳风预测的Kp模型(MMKpI)、融合冕洞位置信息的Kp预测模型(MLoCH)。在3小时预测范围内,三类模型均取得相近的优良性能;当预测范围扩展至6-12小时,DWKp模型保持稳定表现;MLoCH模型在15-33小时预测区间仍达预期效果,其预测能力更可提前至72小时(相关系数CC≈0.23)。

由于观测卫星轨道差异及多模态天文数据特性, SDO和ACE卫星观测到的太阳爆发事件分别将在3∼4天、0.5-2小时后影响地磁场。与ACE单一的太阳风数据相比,SDO的极紫外成像数据蕴含更早的磁暴信息,可用于提前预测地磁暴等级、Kp指数等参数。本文通过深度学习技术,利用SDO和ACE的海量观测数据,构建太阳风、冕洞、太阳极紫外成像与Kp指数的强关联模型,建立多模态跨尺度的Kp指数预测体系。针对太阳风数据物理解释不足和样本平衡问题,设计并实践特征筛选,构建跨年度的数据集。以2011-2019年数据为核心,实验验证了多种深度学习预测模型:基于太阳风的直接Kp指数预测模型(DWKp)、通过极紫外多模态图像间接实现跨尺度太阳风预测的Kp模型(MMKpI)、融合冕洞位置信息的Kp预测模型(MLoCH)。在3小时预测范围内,三类模型均取得相近的优良性能;当预测范围扩展至6-12小时,DWKp模型保持稳定表现;MLoCH模型在15-33小时预测区间仍达预期效果,其预测能力更可提前至72小时(相关系数CC≈0.23)。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0134

摘要:

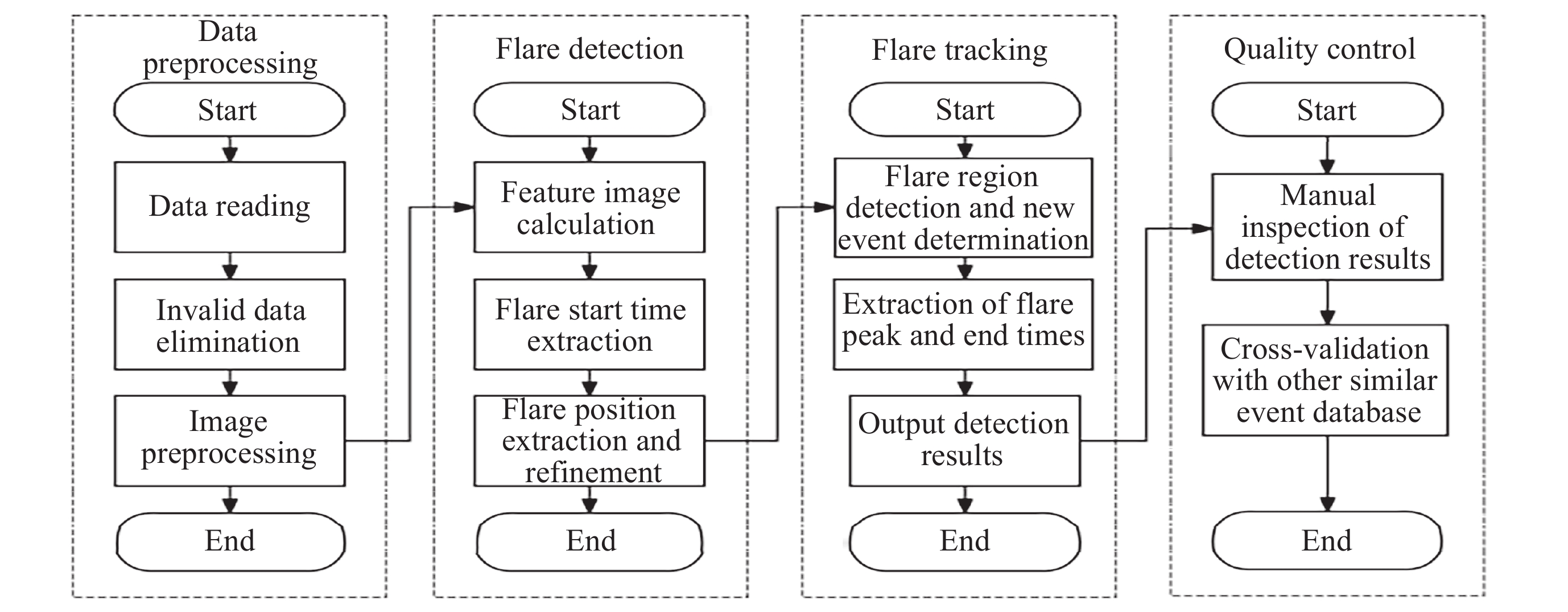

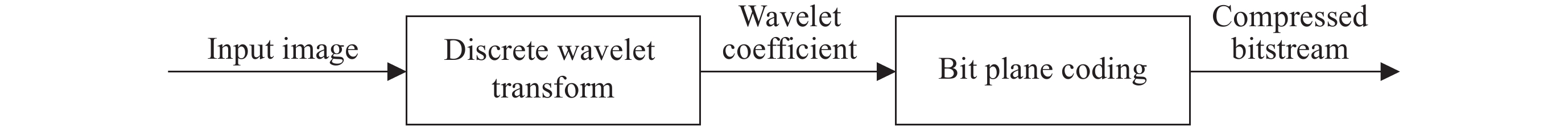

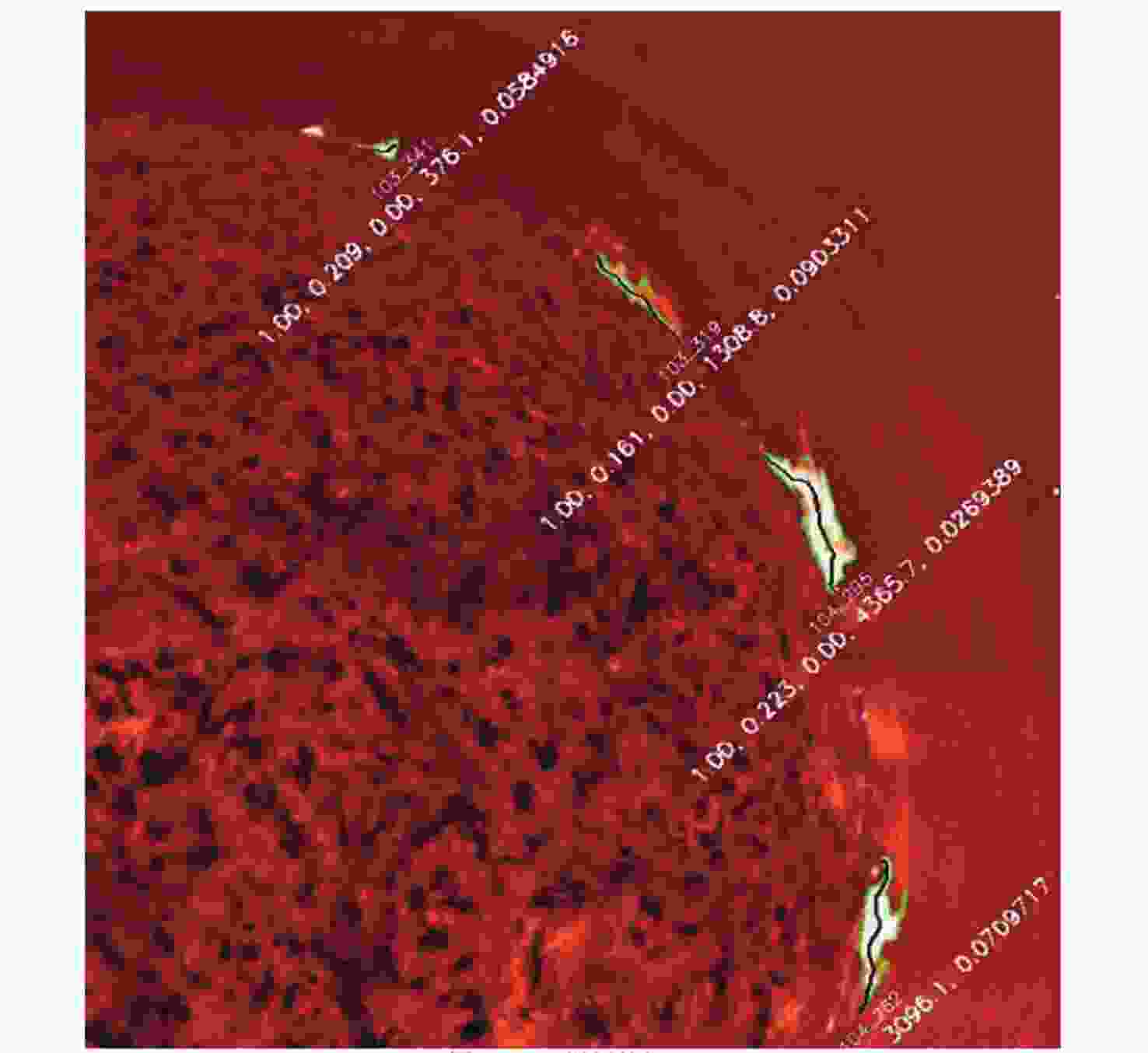

太阳射电III型暴是太阳活动中最为常见的射电爆发类型之一,其具有快速频率漂移等特征,是耀斑爆发和日冕物质抛射等太阳活动事件的先兆示踪器。现有的识别方法面临连续爆发检测能力弱、小样本学习不足等问题,导致误检率高和召回率低。针对这些缺陷,本文提出一种基于相位编组法的自适应轮廓检测算法,该方法融合灰度梯度相位信息与多级阈值过滤,通过形态学操作拟合太阳射电Ⅲ型暴频谱轮廓,实现对太阳射电Ⅲ型暴频谱的自动识别。基于云南天文台澄江米波太阳射电望远镜的观测数据集开展应用,经检验,该方法在识别太阳射电Ⅲ型暴上实现了93.5%的召回率。

太阳射电III型暴是太阳活动中最为常见的射电爆发类型之一,其具有快速频率漂移等特征,是耀斑爆发和日冕物质抛射等太阳活动事件的先兆示踪器。现有的识别方法面临连续爆发检测能力弱、小样本学习不足等问题,导致误检率高和召回率低。针对这些缺陷,本文提出一种基于相位编组法的自适应轮廓检测算法,该方法融合灰度梯度相位信息与多级阈值过滤,通过形态学操作拟合太阳射电Ⅲ型暴频谱轮廓,实现对太阳射电Ⅲ型暴频谱的自动识别。基于云南天文台澄江米波太阳射电望远镜的观测数据集开展应用,经检验,该方法在识别太阳射电Ⅲ型暴上实现了93.5%的召回率。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0176

摘要:

由离子垂直温度各向异性产生的镜像(mirror)不稳定性和电磁离子回旋(EMIC)不稳定性在空间等离体中普遍存在,且在亚暴、磁暴的演化过程中具有非常重要的作用。本文概述了基于磁流体力学和动理论下两种不稳定性物理机制,回顾了单一离子成分(质子)条件下两种不稳定性的基础理论研究成果。进一步梳理了多组分离子中两种不稳定性的研究进展,重点探讨了地球磁层中重离子(He+、O+)的引入对两种不稳定性产生影响。总结了多组分等离子体中不稳定性阈值与增长率的理论推导及数值模拟成果,动态分析出当前研究中存在的挑战包括但不限于离子非麦克斯韦分布和不稳定性的非线性演化。未来的研究需要更系统的理论、更先进的数值模拟和更多的卫星观测相结合,以全面揭示多离子组分对这两种不稳定性的调控作用及其在全局动理学中的意义,同时也将为深入理解空间等离子体中的能量输运与波-粒相互作用提供重要依据。

由离子垂直温度各向异性产生的镜像(mirror)不稳定性和电磁离子回旋(EMIC)不稳定性在空间等离体中普遍存在,且在亚暴、磁暴的演化过程中具有非常重要的作用。本文概述了基于磁流体力学和动理论下两种不稳定性物理机制,回顾了单一离子成分(质子)条件下两种不稳定性的基础理论研究成果。进一步梳理了多组分离子中两种不稳定性的研究进展,重点探讨了地球磁层中重离子(He+、O+)的引入对两种不稳定性产生影响。总结了多组分等离子体中不稳定性阈值与增长率的理论推导及数值模拟成果,动态分析出当前研究中存在的挑战包括但不限于离子非麦克斯韦分布和不稳定性的非线性演化。未来的研究需要更系统的理论、更先进的数值模拟和更多的卫星观测相结合,以全面揭示多离子组分对这两种不稳定性的调控作用及其在全局动理学中的意义,同时也将为深入理解空间等离子体中的能量输运与波-粒相互作用提供重要依据。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0121

摘要:

嫦娥七号任务计划搭载我国自主研制的第一台月震仪,用于监测月震和陨石撞击等形成的月面振动信号,为研究月震形成的物理机制和月球内部圈层结构等提供科学观测数据。根据阿波罗的月震监测记录,月震震级较小,导致月震信号的探测难度很大,这对月震仪的性能提出了更高的要求。为确保月震仪在月面极端环境下的测量精度与长期稳定性,需建立系统的定标方法,确保其关键技术指标与定标参数满足科学探测与数据反演需求。本文依据地面地震计入网技术要求,结合月震仪工作频段、分辨率、震级测量范围等性能参数要求,设计了涵盖幅频响应、灵敏度及灵敏度误差、自噪声等关键指标的地面定标试验。通过对不同研制阶段的多轮地面试验,形成了系统的月震仪指标量化评估流程和方法。同时,根据在轨工作需求,设计了月面在轨自主工作定标方案,提出了月面人工源定标方法。本文建立了月震仪功能性能指标定标方法,为月震仪从地面试验到在轨工作各阶段提供了系统的性能测试与评估手段,为后续月震数据的高精度获取和科学分析奠定了基础。

嫦娥七号任务计划搭载我国自主研制的第一台月震仪,用于监测月震和陨石撞击等形成的月面振动信号,为研究月震形成的物理机制和月球内部圈层结构等提供科学观测数据。根据阿波罗的月震监测记录,月震震级较小,导致月震信号的探测难度很大,这对月震仪的性能提出了更高的要求。为确保月震仪在月面极端环境下的测量精度与长期稳定性,需建立系统的定标方法,确保其关键技术指标与定标参数满足科学探测与数据反演需求。本文依据地面地震计入网技术要求,结合月震仪工作频段、分辨率、震级测量范围等性能参数要求,设计了涵盖幅频响应、灵敏度及灵敏度误差、自噪声等关键指标的地面定标试验。通过对不同研制阶段的多轮地面试验,形成了系统的月震仪指标量化评估流程和方法。同时,根据在轨工作需求,设计了月面在轨自主工作定标方案,提出了月面人工源定标方法。本文建立了月震仪功能性能指标定标方法,为月震仪从地面试验到在轨工作各阶段提供了系统的性能测试与评估手段,为后续月震数据的高精度获取和科学分析奠定了基础。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0095

摘要:

低能离子和低能电子探头作为嫦娥七号探测器着陆器月表环境探测系统的组成单机,主要用于开展月表低能带电粒子就位探测,为揭示太阳风与月表物质的相互作用机制、研究月表空间环境微观结构的形成机理提供关键背景数据,并为月球科研站的空间环境评估及保障提供科学支撑。低能粒子和低能电子探头采用相同的传感器设计方案,利用半球形静电分析器配合非对称式静电偏转板实现对月表低能带电粒子的大视场和宽能量范围探测,利用电压控制方式实现可变几何因子功能。采用地面标准等离子体束源对两台探头的性能进行了详细的定标,定标结果显示,低能离子低能电子探头可实现1eV~30keV能量范围的等离子体探测,能量分辨率优于15%,通量探测范围可覆盖7个数量级,探测视场为90°×360°,角度分辨率优于15°×22.5°,所有技术指标均满足任务要求。

低能离子和低能电子探头作为嫦娥七号探测器着陆器月表环境探测系统的组成单机,主要用于开展月表低能带电粒子就位探测,为揭示太阳风与月表物质的相互作用机制、研究月表空间环境微观结构的形成机理提供关键背景数据,并为月球科研站的空间环境评估及保障提供科学支撑。低能粒子和低能电子探头采用相同的传感器设计方案,利用半球形静电分析器配合非对称式静电偏转板实现对月表低能带电粒子的大视场和宽能量范围探测,利用电压控制方式实现可变几何因子功能。采用地面标准等离子体束源对两台探头的性能进行了详细的定标,定标结果显示,低能离子低能电子探头可实现1eV~30keV能量范围的等离子体探测,能量分辨率优于15%,通量探测范围可覆盖7个数量级,探测视场为90°×360°,角度分辨率优于15°×22.5°,所有技术指标均满足任务要求。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0074

摘要:

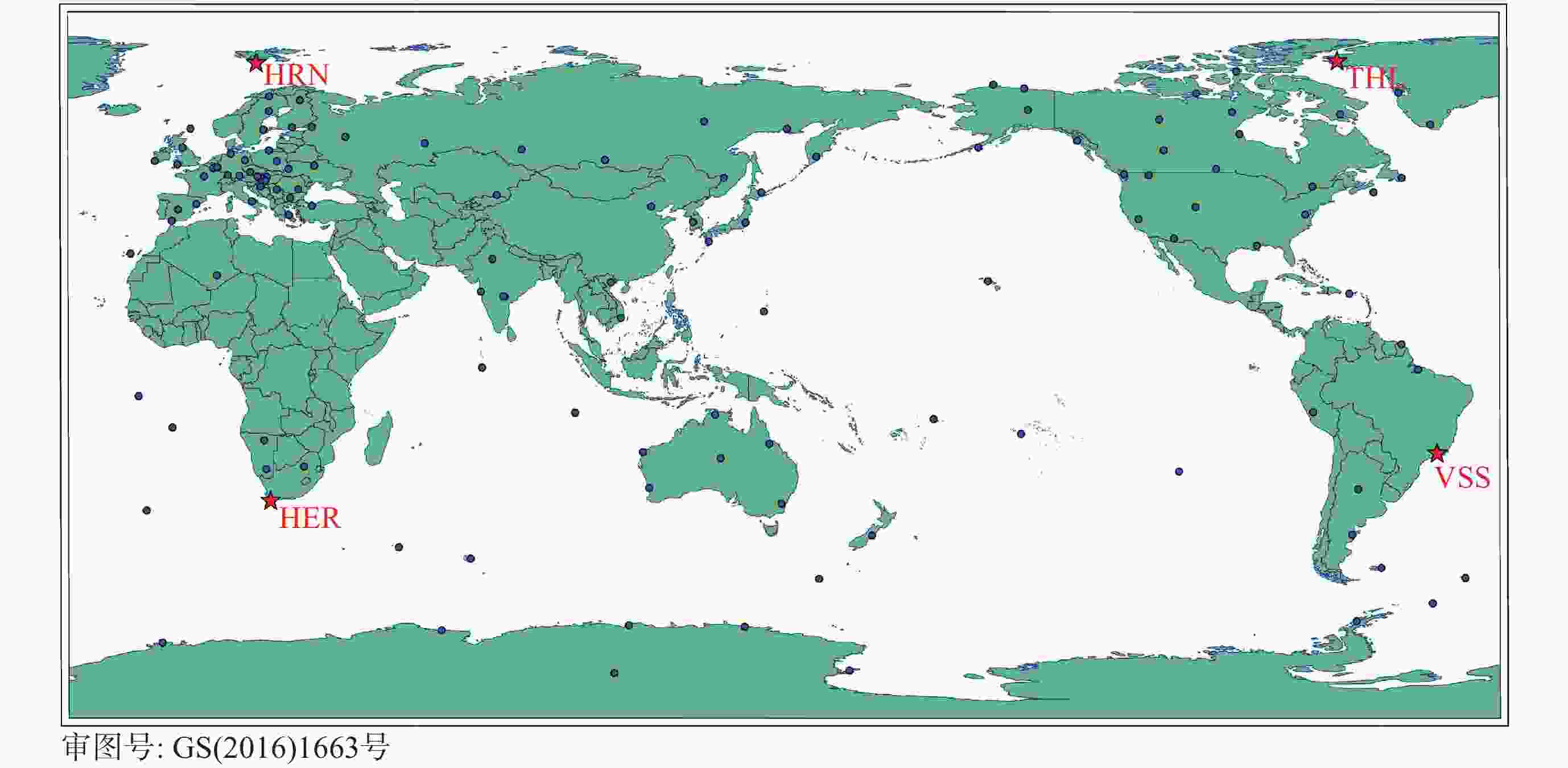

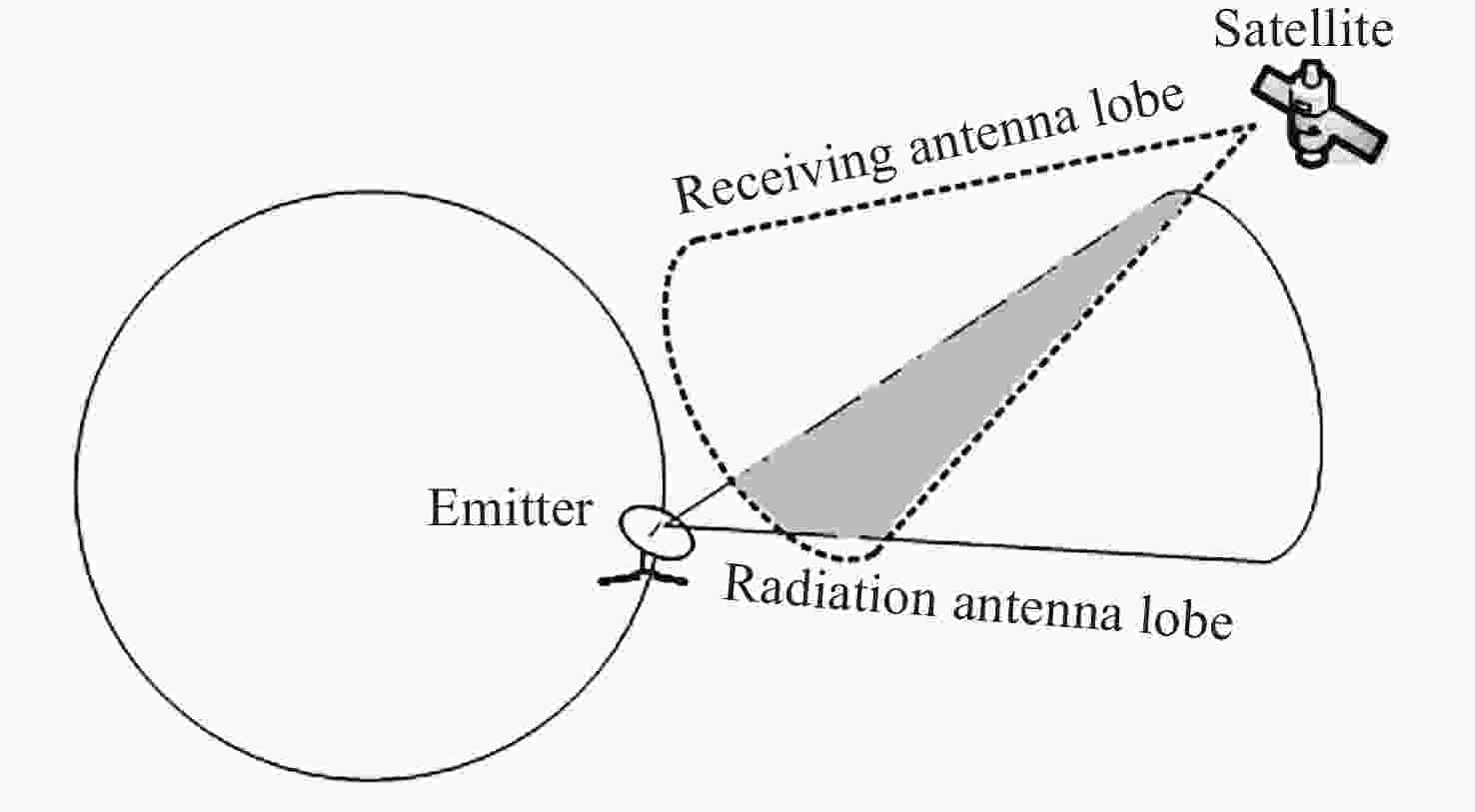

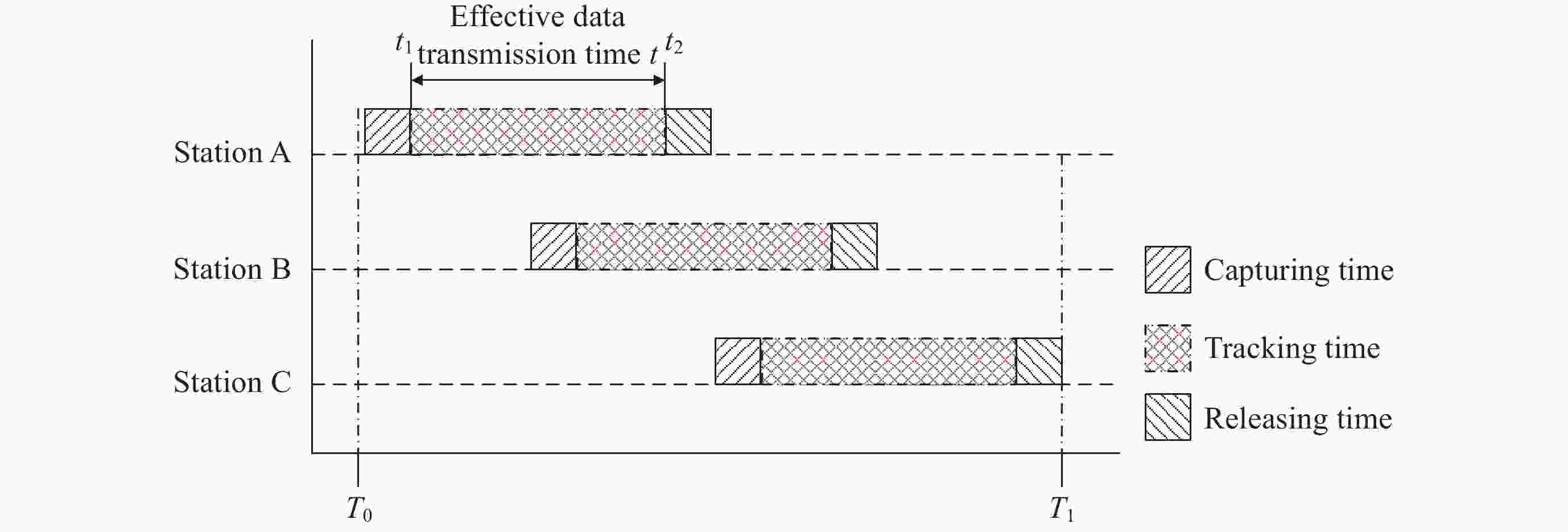

在地面无线电业务和空间无线电业务的交叉应用领域,国际上缺少完善的适用模型实现星-地反向通信链路之间的频率干扰定量化评估。本文对ITU-R P.452与P.2001无线电传播模型的物理参数及计算方法进行研究,提出一种融合SRTM3数字高程数据评估星-地反向通信链路频率干扰的方法。以全球五个典型地区为例,对两种模型的计算数据与ITU第三研究组的实际测量数据进行对比分析,遴选出不同场景下适用的无线电传播模型。本文提出的P.452融合SRTM3的评估方法可为卫星系统星-地反向通信链路间的频率兼容计算及在轨干扰排查提供参考。

在地面无线电业务和空间无线电业务的交叉应用领域,国际上缺少完善的适用模型实现星-地反向通信链路之间的频率干扰定量化评估。本文对ITU-R P.452与P.2001无线电传播模型的物理参数及计算方法进行研究,提出一种融合SRTM3数字高程数据评估星-地反向通信链路频率干扰的方法。以全球五个典型地区为例,对两种模型的计算数据与ITU第三研究组的实际测量数据进行对比分析,遴选出不同场景下适用的无线电传播模型。本文提出的P.452融合SRTM3的评估方法可为卫星系统星-地反向通信链路间的频率兼容计算及在轨干扰排查提供参考。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0050

摘要:

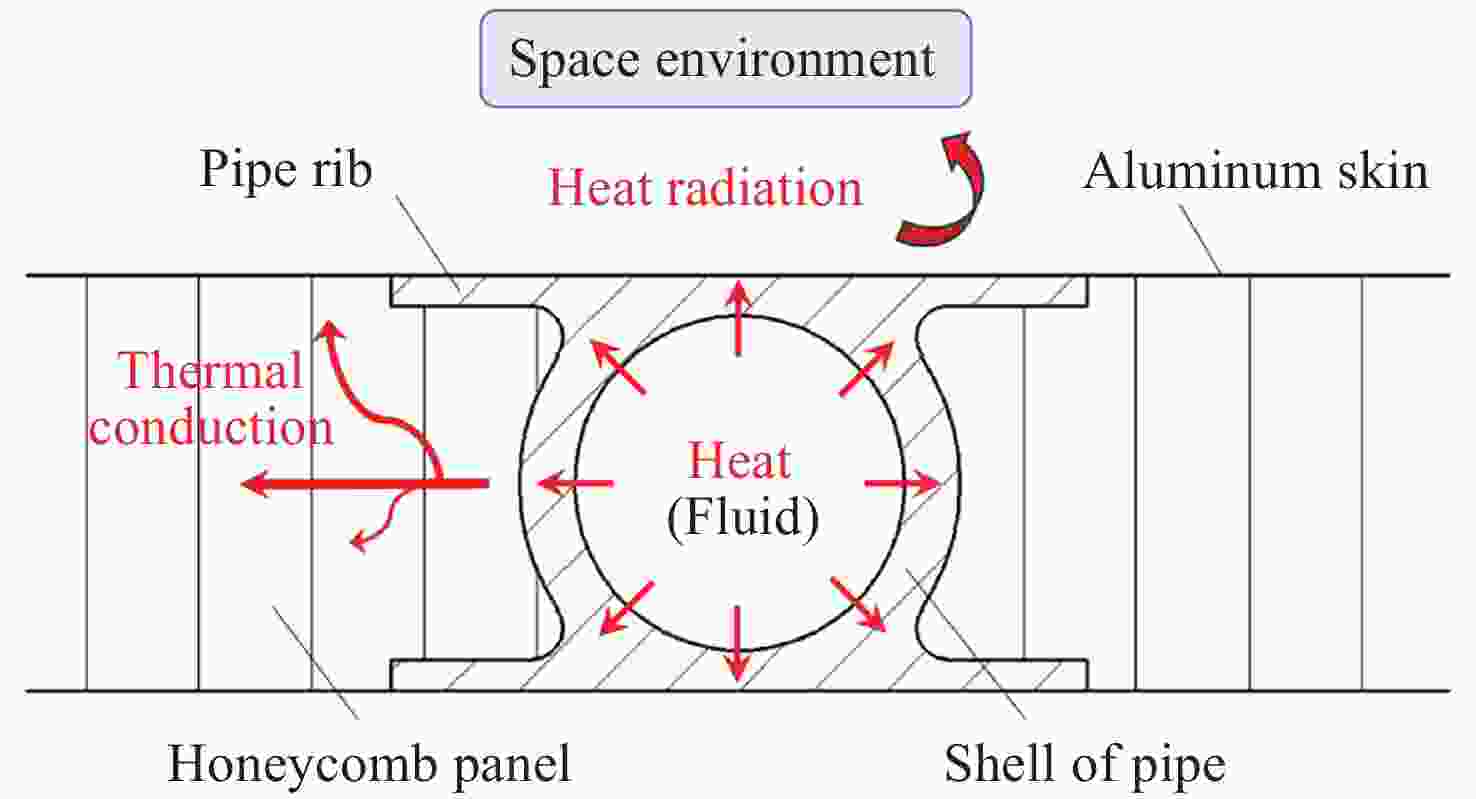

摘 要:为了解决某舱外载荷设备在轨运行期间因温度波动导致的频率稳定性和传递精度下降问题,本文采用局部主动电加热、单相流体冷板换热以及热电制冷技术设计了该设备的热控方案。本文采用有限元方法对其高低温环境下的温度分布进行仿真分析并进行优化设计,将关键部件的温度变化控制在±0.5℃以内。该设计方案最终通过地面常温真空测试验证,有效解决了客舱外载荷设备的热控难题,为空间应用高精度时频传输技术提供了可靠保障。

摘 要:为了解决某舱外载荷设备在轨运行期间因温度波动导致的频率稳定性和传递精度下降问题,本文采用局部主动电加热、单相流体冷板换热以及热电制冷技术设计了该设备的热控方案。本文采用有限元方法对其高低温环境下的温度分布进行仿真分析并进行优化设计,将关键部件的温度变化控制在±0.5℃以内。该设计方案最终通过地面常温真空测试验证,有效解决了客舱外载荷设备的热控难题,为空间应用高精度时频传输技术提供了可靠保障。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0144

摘要:

嫦娥七号将于2026年发射,开展月球南极永久阴影区内的水冰探测是其重要科学目标之一。本研究基于Geant4工具包构建了嫦娥七号有效载荷月球中子伽玛谱仪(LNGS)的精细模型,建立了月表水含量与超热中子计数率之间的定量反演关系。通过模拟银河宇宙射线(GCR)轰击月表产生的次级中子能谱,结合中国散裂中子源(CSNS)的束流标定实验验证,结果表明:1)探测器建模的模拟效率与实验数据吻合良好(相对误差<6%);2)探测器具备区分不同含水量土壤的能力;3)月表水冰含量在0.01-20 wt.%范围内时,超热中子计数率随氢含量增加呈显著下降趋势,其关系符合修正的Lawrence模型(R²=0.9993)。本研究为嫦娥七号在轨数据解译提供了可靠的理论模型,并为月球资源原位利用的探测技术发展奠定了基础。

嫦娥七号将于2026年发射,开展月球南极永久阴影区内的水冰探测是其重要科学目标之一。本研究基于Geant4工具包构建了嫦娥七号有效载荷月球中子伽玛谱仪(LNGS)的精细模型,建立了月表水含量与超热中子计数率之间的定量反演关系。通过模拟银河宇宙射线(GCR)轰击月表产生的次级中子能谱,结合中国散裂中子源(CSNS)的束流标定实验验证,结果表明:1)探测器建模的模拟效率与实验数据吻合良好(相对误差<6%);2)探测器具备区分不同含水量土壤的能力;3)月表水冰含量在0.01-20 wt.%范围内时,超热中子计数率随氢含量增加呈显著下降趋势,其关系符合修正的Lawrence模型(R²=0.9993)。本研究为嫦娥七号在轨数据解译提供了可靠的理论模型,并为月球资源原位利用的探测技术发展奠定了基础。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0143

摘要:

嫦娥七号任务轨道器拟搭载宽谱段红外光谱成像分析仪(Wide-band InfraRed Imaging Spectrometer, WIRIS),将获取覆盖可见至长波红外(0.45–10 µm)的月球表面高光谱图像与热辐射信息,为月球表面矿物成分识别、热环境演化与水/羟基探测等科学研究提供数据。相较于现有月球环绕光谱探测载荷,为提升对硅酸盐矿物克里斯蒂安森特征、分子水等关键波段的定量反演能力,WIRIS在继承天问一号火星矿物光谱分析仪设计的基础上,将高光谱成像谱段拓展谱段至中长波红外(3.3–10 μm),并通过同步温度测量,有效降低了3 μm波段水/羟基特征反演中的热校正不确定性。本文围绕WIRIS新拓展的中长波谱段的定量化应用需求,提出适应该波段的光谱、辐射与几何定标方法,并结合实验数据分析了定标过程中的误差来源与不确定度。研究结果为WIRIS中长波红外数据的物理量反演与科学应用提供关键的技术支撑与方法基础。

嫦娥七号任务轨道器拟搭载宽谱段红外光谱成像分析仪(Wide-band InfraRed Imaging Spectrometer, WIRIS),将获取覆盖可见至长波红外(0.45–10 µm)的月球表面高光谱图像与热辐射信息,为月球表面矿物成分识别、热环境演化与水/羟基探测等科学研究提供数据。相较于现有月球环绕光谱探测载荷,为提升对硅酸盐矿物克里斯蒂安森特征、分子水等关键波段的定量反演能力,WIRIS在继承天问一号火星矿物光谱分析仪设计的基础上,将高光谱成像谱段拓展谱段至中长波红外(3.3–10 μm),并通过同步温度测量,有效降低了3 μm波段水/羟基特征反演中的热校正不确定性。本文围绕WIRIS新拓展的中长波谱段的定量化应用需求,提出适应该波段的光谱、辐射与几何定标方法,并结合实验数据分析了定标过程中的误差来源与不确定度。研究结果为WIRIS中长波红外数据的物理量反演与科学应用提供关键的技术支撑与方法基础。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0137

摘要:

月球表面在太阳风和阳光的作用下会带电,表面电位的差异在月球表面形成不同尺度的电场环境,这是月球表面物质迁移的主要机制之一,嫦娥七号电场探头将在月球表面首次实现原位电场探测。电场探头的基本原理是等离子体电探针原理,将探针电流钳制在特定值上,根据等离子体伏安特性曲线,探针的电位就是确定的,不同探针的电位差是电场对在等离子体上形成的电位差。探针能否测量等离子体伏安特性曲线是探针设计是否成功的关键。本文介绍了基于电场探头鉴定件产品的探头等离子体环境物理验证试验的设计和结果。借助地面的低能等离子体模拟装置,开展这一试验,进行了固定电流的驱动和扫描电流的测量,试验结果表明,嫦娥七号电场探头能够正确反映出模拟装置内部的等离子体环境,并得到稳定的伏安特性曲线。这证明了电场探头在月面工作时可以通过对探针电流的驱动实现获取等离子体电位的功能,探头的物理特性通过试验得到充分验证。

月球表面在太阳风和阳光的作用下会带电,表面电位的差异在月球表面形成不同尺度的电场环境,这是月球表面物质迁移的主要机制之一,嫦娥七号电场探头将在月球表面首次实现原位电场探测。电场探头的基本原理是等离子体电探针原理,将探针电流钳制在特定值上,根据等离子体伏安特性曲线,探针的电位就是确定的,不同探针的电位差是电场对在等离子体上形成的电位差。探针能否测量等离子体伏安特性曲线是探针设计是否成功的关键。本文介绍了基于电场探头鉴定件产品的探头等离子体环境物理验证试验的设计和结果。借助地面的低能等离子体模拟装置,开展这一试验,进行了固定电流的驱动和扫描电流的测量,试验结果表明,嫦娥七号电场探头能够正确反映出模拟装置内部的等离子体环境,并得到稳定的伏安特性曲线。这证明了电场探头在月面工作时可以通过对探针电流的驱动实现获取等离子体电位的功能,探头的物理特性通过试验得到充分验证。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0119

摘要:

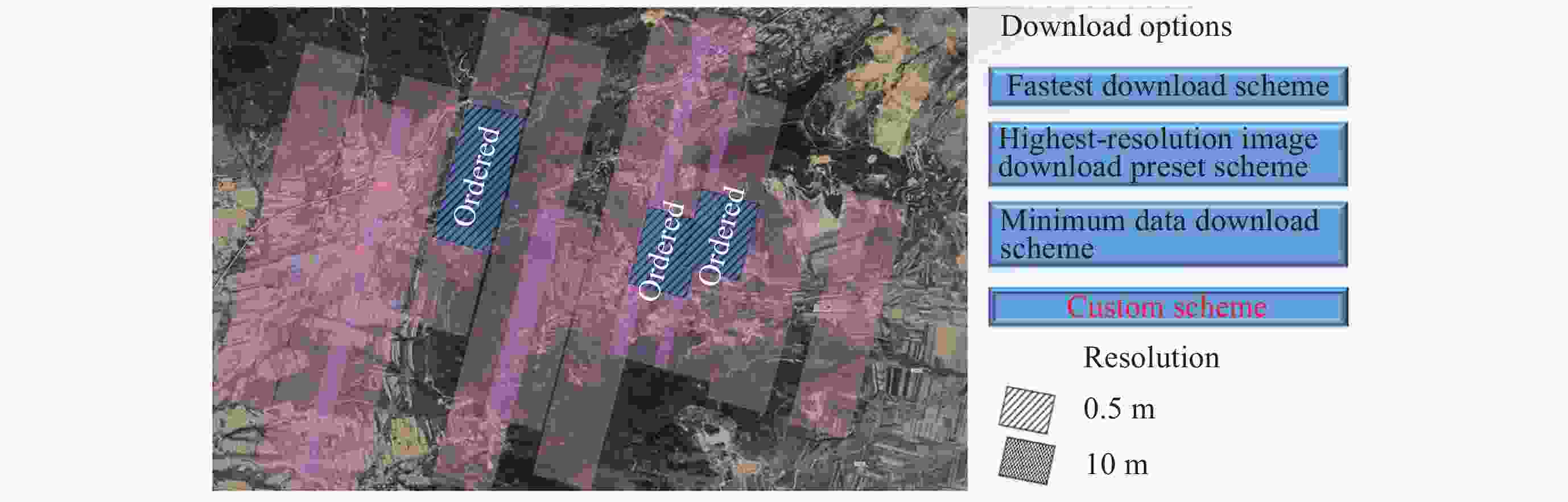

探月工程四期嫦娥七号月球微波成像雷达(简称月球SAR)在轨运行后,无法在月面布控定标器,为确保获得月面高精度影像数据,提出了一种地面标定方法。该方法结合SAR系统内定标+内场性能标定,在地面测试中通过全温环境下测量内定标网络温度特性获取内定标精度、内定标通道一致性,在暗室中获取内定标常数,借助暗室构建内场无线收发环境实现系统发射和接收通道绝对收发增益和收发通道稳定度的精确标定。地面标定获取的基础数据可用于在轨内定标常数、绝对和相对辐射精度、极化通道一致性等指标的校准,为高分辨率月面探测提供保障

探月工程四期嫦娥七号月球微波成像雷达(简称月球SAR)在轨运行后,无法在月面布控定标器,为确保获得月面高精度影像数据,提出了一种地面标定方法。该方法结合SAR系统内定标+内场性能标定,在地面测试中通过全温环境下测量内定标网络温度特性获取内定标精度、内定标通道一致性,在暗室中获取内定标常数,借助暗室构建内场无线收发环境实现系统发射和接收通道绝对收发增益和收发通道稳定度的精确标定。地面标定获取的基础数据可用于在轨内定标常数、绝对和相对辐射精度、极化通道一致性等指标的校准,为高分辨率月面探测提供保障

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0108

摘要:

受限于目前远程探测原理和技术限制,目前仍无法直接获悉月壤中水冰真实赋存状态和精确含量,亟需开展月壤水冰的原位证认。我国探月工程四期嫦娥七号任务将在月球南极开展挥发分及水冰探测任务,巡视器上搭载的月壤挥发分测量仪微量取样装置拟对月壤进行原位定量采集。因月表工况的不确定性导致采样质量离散度大,采样时机-壤温度差异及接触作业力载势必导致水冰升华损失。为了保证月壤挥发分探测载荷数据的可信,需要根据载荷在轨工作流程,通过地面定标试验结果以及分析测试方法保障载荷在轨测量水冰含量的可靠性。本文分析了月壤挥发分测量仪微量取样装置工作过程中采样量的不确定度和水冰损失原因,提出了采样量与水冰损失定标方法,设计了采样量与水冰损失量定标装置。基于月壤水冰赋存状态,利用气相沉积方法制备模拟月壤水冰模拟物,开展了定标试验。为我国地外天体水冰物质探测与规模化资源利用提供切实可行的技术方案。

受限于目前远程探测原理和技术限制,目前仍无法直接获悉月壤中水冰真实赋存状态和精确含量,亟需开展月壤水冰的原位证认。我国探月工程四期嫦娥七号任务将在月球南极开展挥发分及水冰探测任务,巡视器上搭载的月壤挥发分测量仪微量取样装置拟对月壤进行原位定量采集。因月表工况的不确定性导致采样质量离散度大,采样时机-壤温度差异及接触作业力载势必导致水冰升华损失。为了保证月壤挥发分探测载荷数据的可信,需要根据载荷在轨工作流程,通过地面定标试验结果以及分析测试方法保障载荷在轨测量水冰含量的可靠性。本文分析了月壤挥发分测量仪微量取样装置工作过程中采样量的不确定度和水冰损失原因,提出了采样量与水冰损失定标方法,设计了采样量与水冰损失量定标装置。基于月壤水冰赋存状态,利用气相沉积方法制备模拟月壤水冰模拟物,开展了定标试验。为我国地外天体水冰物质探测与规模化资源利用提供切实可行的技术方案。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0117

摘要:

针对电离层不规则体预测困难和单一随机森林(RF)模型在预测中存在精度不高且参数调整困难等问题,在结合野马优化算法(Wild Horse Optimizer,WHO)的基础上进行残差补偿(Residual compensation,RC),构建RC-WHO-RF电离层不规则体预测模型。利用2020年3月1日至2024年6月30日期间香港HKWS站的观测数据,计算电离层总电子含量变化率的标准差(ROTI)以及选择一系列与不规则体相关的背景电离层参数作为输入特征进行实验分析。结果表明,ROTI、余弦相位日变化因子和地磁活动指数对电离层不规则体的预测至关重要;RC-WHO-RF模型预测的均方根误差均小于0.1 TECU/min,对突发性磁暴事件也具有优异的响应能力和预测精度;RC-WHO-RF模型在提前30分钟的短临预报中平均相对精度达90.67%,比WHO-RF提升8.16%,比单一RF模型提升11.2%,组合模型的预测效果要明显优于单一RF模型和WHO-RF模型。

针对电离层不规则体预测困难和单一随机森林(RF)模型在预测中存在精度不高且参数调整困难等问题,在结合野马优化算法(Wild Horse Optimizer,WHO)的基础上进行残差补偿(Residual compensation,RC),构建RC-WHO-RF电离层不规则体预测模型。利用2020年3月1日至2024年6月30日期间香港HKWS站的观测数据,计算电离层总电子含量变化率的标准差(ROTI)以及选择一系列与不规则体相关的背景电离层参数作为输入特征进行实验分析。结果表明,ROTI、余弦相位日变化因子和地磁活动指数对电离层不规则体的预测至关重要;RC-WHO-RF模型预测的均方根误差均小于0.1 TECU/min,对突发性磁暴事件也具有优异的响应能力和预测精度;RC-WHO-RF模型在提前30分钟的短临预报中平均相对精度达90.67%,比WHO-RF提升8.16%,比单一RF模型提升11.2%,组合模型的预测效果要明显优于单一RF模型和WHO-RF模型。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0116

摘要:

嫦娥七号探测器将在月球南极着陆,开展月球南极月表环境的综合探测与研究。其中月表尘埃探头将对极区撞击坑附近自然悬浮的尘埃的粒径、速度以及累积质量通量等特性进行原位测量。本文重点介绍月表尘埃探头的系统构成,阐述系统指标测试和定标方法,分析地面定标试验的结果,测试结果表明尘埃探头满足在月球极区测量自然悬浮尘埃特性的使用要求。

嫦娥七号探测器将在月球南极着陆,开展月球南极月表环境的综合探测与研究。其中月表尘埃探头将对极区撞击坑附近自然悬浮的尘埃的粒径、速度以及累积质量通量等特性进行原位测量。本文重点介绍月表尘埃探头的系统构成,阐述系统指标测试和定标方法,分析地面定标试验的结果,测试结果表明尘埃探头满足在月球极区测量自然悬浮尘埃特性的使用要求。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0098

摘要:

太赫兹空间探测系统正向多通道、多谱段和超宽带方向快速发展。因此,本文提出基于波导混合网络型的WR-4频段全频带双工器,用于双频段固态系统中本振信号的合路泵浦。该双工器基于混合网络的防反射、高隔离耦合等特性,结合高阶数低通滤波器级联实现,整体结构鲁棒,且易于数控CNC制备并系统集成。主要包括:WR-4全频带覆盖混合网络型双工器的原理设计;分立单元器件混合器、滤波器的电路设计;混合网络型双工器的电路综合、优化及其E面分裂式CNC铣削加工。实测性能表明,该WR-4频段双工器能够实现全频带划分,含170-210 GHz和210-260 GHz两个通道,通道内插损低至-1.5 dB和-1 dB,其中一个通道的隔离高达50 dB,所有测试结果与仿真数据高度一致。此外,该固态双工器电路具有易结构加工、易系统集成、易通道扩展和易频率拓展等特点。

太赫兹空间探测系统正向多通道、多谱段和超宽带方向快速发展。因此,本文提出基于波导混合网络型的WR-4频段全频带双工器,用于双频段固态系统中本振信号的合路泵浦。该双工器基于混合网络的防反射、高隔离耦合等特性,结合高阶数低通滤波器级联实现,整体结构鲁棒,且易于数控CNC制备并系统集成。主要包括:WR-4全频带覆盖混合网络型双工器的原理设计;分立单元器件混合器、滤波器的电路设计;混合网络型双工器的电路综合、优化及其E面分裂式CNC铣削加工。实测性能表明,该WR-4频段双工器能够实现全频带划分,含170-210 GHz和210-260 GHz两个通道,通道内插损低至-1.5 dB和-1 dB,其中一个通道的隔离高达50 dB,所有测试结果与仿真数据高度一致。此外,该固态双工器电路具有易结构加工、易系统集成、易通道扩展和易频率拓展等特点。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0069

摘要:

利用CHAMP卫星可以同时共体大跨度观测大气质量密度和电子密度的观测优势,本文报道了2002年3月19日的一次远距离传播的大尺度行进式大气层扰动(Large Scale Traveling Atmospheric Disturbances,LSTAD)与大尺度行进式电离层扰动(Large Scale Ionospheric Traveling Disturbances,LSTID)事件。伴随着AE指数在大概0400 UT时的突然增强,CHAMP卫星随即在北半球观测到了相伴传播的LSTAD与LSTID。在随后的约6 h的时间里,这些中性/电离密度扰动一直向南传播,穿过赤道并进入南半球,最终在南半球极区附近消失。另一方面,地面GNSS台链的观测结果佐证了卫星观测到的LSTID的存在。经对比分析表明,由同一驱动源激发的LSTAD与LSTID沿子午向传播的相速度表现出显著的差异,导致他们在同一轨道上的扰动相位往往并不一一对应。

利用CHAMP卫星可以同时共体大跨度观测大气质量密度和电子密度的观测优势,本文报道了2002年3月19日的一次远距离传播的大尺度行进式大气层扰动(Large Scale Traveling Atmospheric Disturbances,LSTAD)与大尺度行进式电离层扰动(Large Scale Ionospheric Traveling Disturbances,LSTID)事件。伴随着AE指数在大概0400 UT时的突然增强,CHAMP卫星随即在北半球观测到了相伴传播的LSTAD与LSTID。在随后的约6 h的时间里,这些中性/电离密度扰动一直向南传播,穿过赤道并进入南半球,最终在南半球极区附近消失。另一方面,地面GNSS台链的观测结果佐证了卫星观测到的LSTID的存在。经对比分析表明,由同一驱动源激发的LSTAD与LSTID沿子午向传播的相速度表现出显著的差异,导致他们在同一轨道上的扰动相位往往并不一一对应。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0118

摘要:

天目一号是中国首个在轨实现北斗、GPS、Galileo和GLONASS四大系统兼容的掩星气象探测星座。利用天目一号掩星任务2025年3月份的电离层电子密度廓线,对其每日掩星数据数量及其全球分布特征进行分析。基于电离层垂测仪提供的F2层临界频率值(FoF2)和F2层峰值高度(HmF2)数据,以及国际GNSS服务组织(IGS)的事后全球电离层格网(GIM)产品提供的总电子含量(TEC)数据,对天目一号星座掩星反演的峰值电子密度(NmF2)、HmF2和TEC参数进行了质量分析。结果表明,天目一号星座反演的NmF2与垂测仪数据的相关系数为0.93,平均偏差为0,平均相对偏差为17.9%,均方根误差(RMSE)为0.27×10⁶ el/cm³;HmF2的相关系数为0.75,平均偏差为0,平均相对偏差为6.83%,RMSE为29.6 km。借助 NeQuick 模型将天目一号星座反演的 TEC 映射至地面到GNSS 卫星高度范围后,以 IGS GIM TEC 为参考,GPS、BDS、GLONASS 与 Galileo 四种系统的 TEC 反演精度相当,RMSE 依次为 9.64、9.52、9.75 和 9.56 TECu。相较于 IRI模型,NeQuick 归一化后的结果与 IGS GIM TEC 一致性更佳:平均偏差为 −1.87 TECu,RMSE 降至 9.62 TECu;而 IRI 模型对应的平均偏差为 −5.59 TECu,RMSE 为 10.69 TECu。

天目一号是中国首个在轨实现北斗、GPS、Galileo和GLONASS四大系统兼容的掩星气象探测星座。利用天目一号掩星任务2025年3月份的电离层电子密度廓线,对其每日掩星数据数量及其全球分布特征进行分析。基于电离层垂测仪提供的F2层临界频率值(FoF2)和F2层峰值高度(HmF2)数据,以及国际GNSS服务组织(IGS)的事后全球电离层格网(GIM)产品提供的总电子含量(TEC)数据,对天目一号星座掩星反演的峰值电子密度(NmF2)、HmF2和TEC参数进行了质量分析。结果表明,天目一号星座反演的NmF2与垂测仪数据的相关系数为0.93,平均偏差为0,平均相对偏差为17.9%,均方根误差(RMSE)为0.27×10⁶ el/cm³;HmF2的相关系数为0.75,平均偏差为0,平均相对偏差为6.83%,RMSE为29.6 km。借助 NeQuick 模型将天目一号星座反演的 TEC 映射至地面到GNSS 卫星高度范围后,以 IGS GIM TEC 为参考,GPS、BDS、GLONASS 与 Galileo 四种系统的 TEC 反演精度相当,RMSE 依次为 9.64、9.52、9.75 和 9.56 TECu。相较于 IRI模型,NeQuick 归一化后的结果与 IGS GIM TEC 一致性更佳:平均偏差为 −1.87 TECu,RMSE 降至 9.62 TECu;而 IRI 模型对应的平均偏差为 −5.59 TECu,RMSE 为 10.69 TECu。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0131

摘要:

2011年,中国科学院国家空间科学中心建立了中国科学院空间环境监测网,目前地磁台站包括漠河、北京、廊坊、三亚、富克。通过融合处理这5个地磁台站磁通门磁力仪H分量监测数据,发展一种能有效识别地磁规则日变化的逐日变化特性、反映地磁扰动季节效应和地方时效应并适合我国地磁台网分布特性的地磁Kp指数。本数据集包含2022-2024年5个地磁台站的地磁Kp指数,能解决目前官方Kp指数发布延迟2周,无法满足业务需求的现状,并可以更好地描述中国区域的地磁扰动,有望为中国区域空间天气研究提供数据支撑。

2011年,中国科学院国家空间科学中心建立了中国科学院空间环境监测网,目前地磁台站包括漠河、北京、廊坊、三亚、富克。通过融合处理这5个地磁台站磁通门磁力仪H分量监测数据,发展一种能有效识别地磁规则日变化的逐日变化特性、反映地磁扰动季节效应和地方时效应并适合我国地磁台网分布特性的地磁Kp指数。本数据集包含2022-2024年5个地磁台站的地磁Kp指数,能解决目前官方Kp指数发布延迟2周,无法满足业务需求的现状,并可以更好地描述中国区域的地磁扰动,有望为中国区域空间天气研究提供数据支撑。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0133

摘要:

内蒙古四子王站μ子望远镜的探测对象是到达地面的次级宇宙线μ子。μ子望远镜48个探测单元产生的μ子信号,通过放大、甄别、整形处理和方向符合计算,产出原始μ子计数,再通过气压修正计算,形成15个方向的μ子计数校正值数据集,时间分辨率为1小时。μ子望远镜探测数据能够灵敏反映宇宙线的日变化、长期变化及日冕物质抛射引起的福布斯下降短时扰动现象。本数据集时间从2023年5月至2025年4月,处于第25太阳活动周高年期间,可为太阳爆发及其在行星际的扰动传播以及地磁响应过程研究提供宝贵的数据资源,同时可为空间天气预警提供数据支持。

内蒙古四子王站μ子望远镜的探测对象是到达地面的次级宇宙线μ子。μ子望远镜48个探测单元产生的μ子信号,通过放大、甄别、整形处理和方向符合计算,产出原始μ子计数,再通过气压修正计算,形成15个方向的μ子计数校正值数据集,时间分辨率为1小时。μ子望远镜探测数据能够灵敏反映宇宙线的日变化、长期变化及日冕物质抛射引起的福布斯下降短时扰动现象。本数据集时间从2023年5月至2025年4月,处于第25太阳活动周高年期间,可为太阳爆发及其在行星际的扰动传播以及地磁响应过程研究提供宝贵的数据资源,同时可为空间天气预警提供数据支持。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0080

摘要:

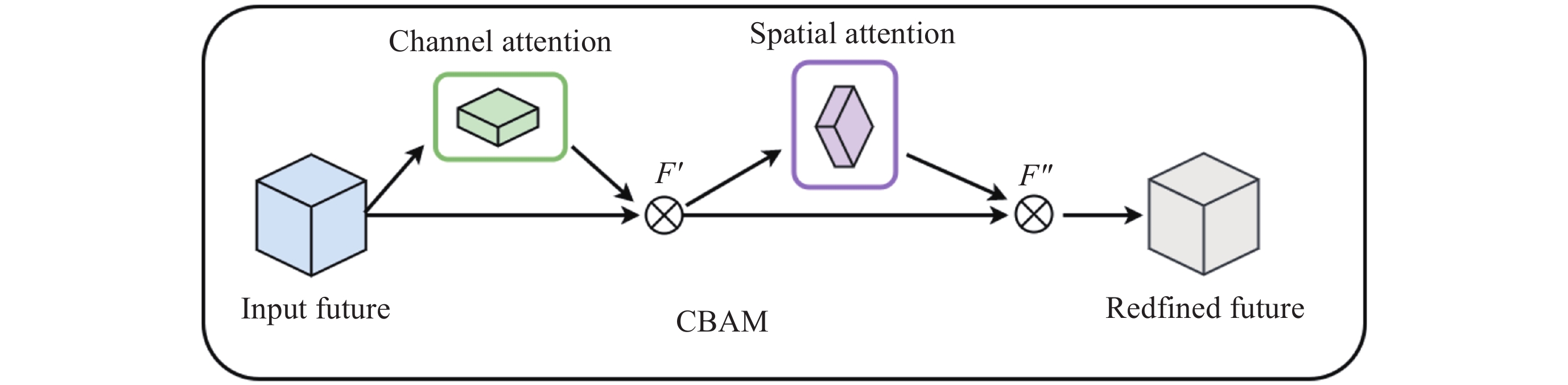

机器视觉技术在空间站货舱管理的实际应用方面处于初步阶段,为了解决空间站货舱的狭小空间、遮挡和光照等问题导致的检测精度不足,提出一种基于YOLO11的空间站货舱果蔬检测改进算法:LEBR-YOLO。该方法把卷积改进为结合空间信息和边缘信息的高效输入特征提取干层,同时添加双层注意力机制,提高了提取特征的能力。引入改进的轻量级共享可变形检测模块,提高了遮挡情况下的检测能力。使用迁移学习作为优化模型的方法,弥补数据集的不足,提高泛化能力。实验表明,该方法在自制果蔬类数据集上达到了95.3%的准确率,88.6%召回率和93.9%的mAP@0.5,同时依然保持较低的模型复杂度,满足轻舟货运飞船在轨运行的需要。该方法可以有效的用于空间站水果蔬菜类物品检测,提高了检测精度,有效减少了误检、漏检。

机器视觉技术在空间站货舱管理的实际应用方面处于初步阶段,为了解决空间站货舱的狭小空间、遮挡和光照等问题导致的检测精度不足,提出一种基于YOLO11的空间站货舱果蔬检测改进算法:LEBR-YOLO。该方法把卷积改进为结合空间信息和边缘信息的高效输入特征提取干层,同时添加双层注意力机制,提高了提取特征的能力。引入改进的轻量级共享可变形检测模块,提高了遮挡情况下的检测能力。使用迁移学习作为优化模型的方法,弥补数据集的不足,提高泛化能力。实验表明,该方法在自制果蔬类数据集上达到了95.3%的准确率,88.6%召回率和93.9%的mAP@0.5,同时依然保持较低的模型复杂度,满足轻舟货运飞船在轨运行的需要。该方法可以有效的用于空间站水果蔬菜类物品检测,提高了检测精度,有效减少了误检、漏检。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0154

摘要:

地表和低层大气中的剧烈事件 — 如火山爆发、地震、台风、雷暴以及人为爆炸等 — 能够激发多种波动,这些波动以声波和重力波的形式向中高层大气和电离层传播,并对中高层大气及电离层产生显著影响。此类事件为研究地球各圈层耦合的物理机制提供了典型样本。本文回顾了肖佐教授等人在地震、台风等剧烈事件对电离层影响的观测与研究成果。文章重点介绍了我们所建立的覆盖中国上空的双层气辉观测台网,以及利用该探测系统对火山爆发、台风和雷暴等事件所激发重力波在中高层大气与电离层中传播特性及其效应的相关研究。研究结果表明:(1)尽管火山爆发产生的重力波难以直接长距离大范围在中高层大气中传播,但通过海—气相互作用可以实现长距离大范围的传播;(2)背景大气结构对重力波传播具有举足轻重的影响,其中大气波导可支持重力波发生反常的长距离大范围的传播;(3)中小尺度重力波虽难以直接上传至热层,但二次波机制可有效促进重力波从中层大气向高层大气传播;(4)对台风事件的研究为低层大气剧烈事件影响高层大气和电离层提供了直接的观测证据。

地表和低层大气中的剧烈事件 — 如火山爆发、地震、台风、雷暴以及人为爆炸等 — 能够激发多种波动,这些波动以声波和重力波的形式向中高层大气和电离层传播,并对中高层大气及电离层产生显著影响。此类事件为研究地球各圈层耦合的物理机制提供了典型样本。本文回顾了肖佐教授等人在地震、台风等剧烈事件对电离层影响的观测与研究成果。文章重点介绍了我们所建立的覆盖中国上空的双层气辉观测台网,以及利用该探测系统对火山爆发、台风和雷暴等事件所激发重力波在中高层大气与电离层中传播特性及其效应的相关研究。研究结果表明:(1)尽管火山爆发产生的重力波难以直接长距离大范围在中高层大气中传播,但通过海—气相互作用可以实现长距离大范围的传播;(2)背景大气结构对重力波传播具有举足轻重的影响,其中大气波导可支持重力波发生反常的长距离大范围的传播;(3)中小尺度重力波虽难以直接上传至热层,但二次波机制可有效促进重力波从中层大气向高层大气传播;(4)对台风事件的研究为低层大气剧烈事件影响高层大气和电离层提供了直接的观测证据。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0102

摘要:

嫦娥七号搭载的测月雷达用于探测月球次表层结构。为确保探测数据有效性,提升解译结果的准确性与一致性,本文提出一套航天级穿透雷达系统定标方法,成功完成测月雷达系统定标。结果表明雷达性能指标全面达标,满足科学目标需求;获取的系统传递函数和接收时变增益曲线构成月面探测科学数据校准基准;该方案可为后续深空任务中的雷达系统校准提供技术范式。

嫦娥七号搭载的测月雷达用于探测月球次表层结构。为确保探测数据有效性,提升解译结果的准确性与一致性,本文提出一套航天级穿透雷达系统定标方法,成功完成测月雷达系统定标。结果表明雷达性能指标全面达标,满足科学目标需求;获取的系统传递函数和接收时变增益曲线构成月面探测科学数据校准基准;该方案可为后续深空任务中的雷达系统校准提供技术范式。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0041

摘要:

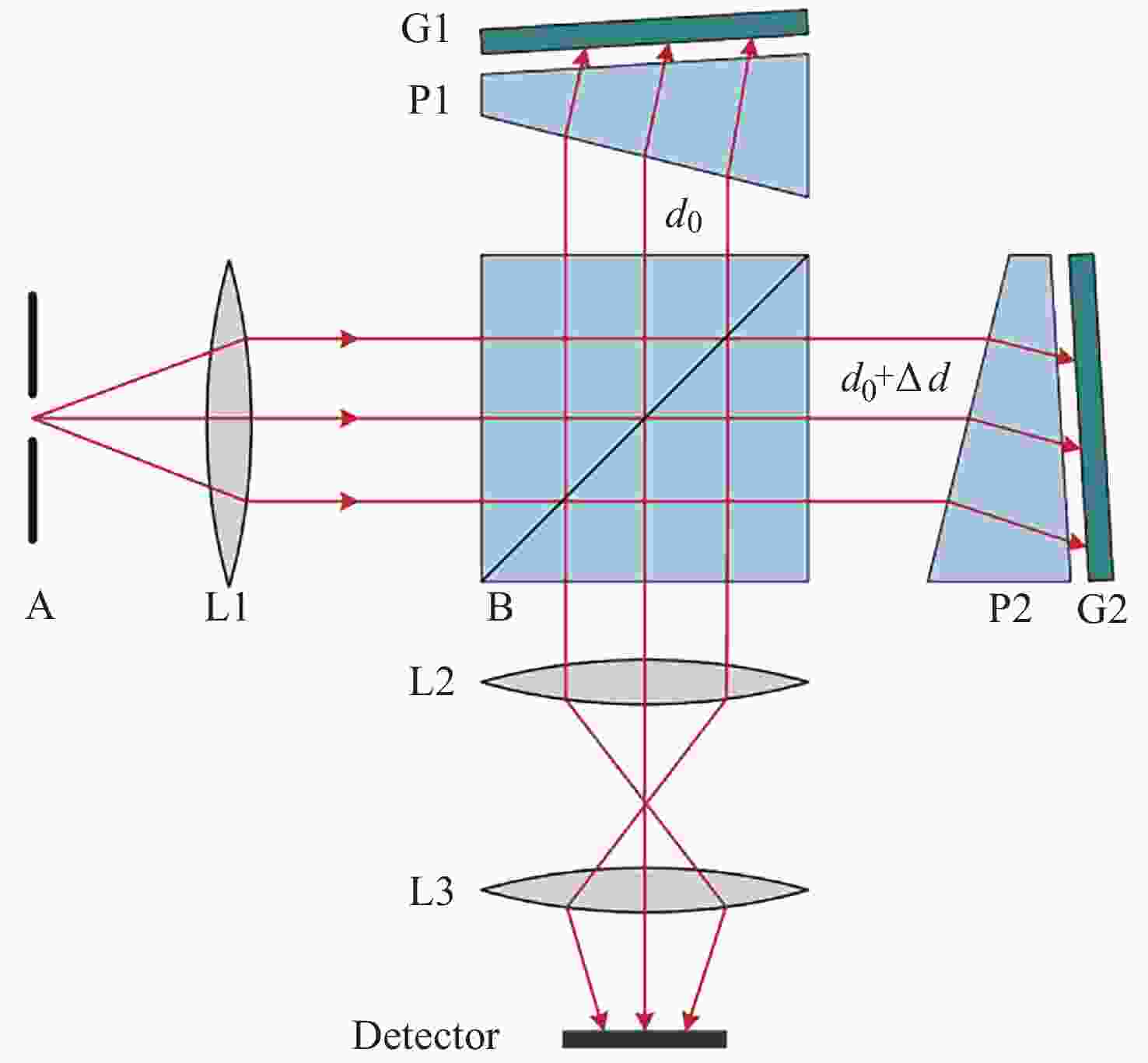

目前,用于临近空间大气风场星载探测的手段相对较少,而Fabry-Perot干涉仪(FPI)是其中一种较为重要、广泛应用的探测手段。本文主要介绍了由空间中心研发的一种星载FPI测风仪,包括光学设计、结构设计、温控设计、光学仿真及结果分析等方面。首先,本文根据宽波段的探测需求讨论了光学设计,并对其成像系统进行像质评估。随后,本文介绍了仪器的结构设计要点和成像部分温控方案,并介绍了一种平移式滤光片切换装置,其采用梯形螺杆和微型减速步进电机或微型直线电机驱动。随后,本文还探讨了仪器核心组件标准具的控温精度与测风误差的关系,采用了主被动相结合的设计,降低温度变化对结果的影响,并进行了仿真验证。最后,本文基于光学仿真数据,对星载FPI仪器进行了风速反演和精度分析,在557.7nm和762.0nm两个波段的风速误差分别为-1.722m/s、-2.3672m/s,表明该星载仪器设计符合测风要求。

目前,用于临近空间大气风场星载探测的手段相对较少,而Fabry-Perot干涉仪(FPI)是其中一种较为重要、广泛应用的探测手段。本文主要介绍了由空间中心研发的一种星载FPI测风仪,包括光学设计、结构设计、温控设计、光学仿真及结果分析等方面。首先,本文根据宽波段的探测需求讨论了光学设计,并对其成像系统进行像质评估。随后,本文介绍了仪器的结构设计要点和成像部分温控方案,并介绍了一种平移式滤光片切换装置,其采用梯形螺杆和微型减速步进电机或微型直线电机驱动。随后,本文还探讨了仪器核心组件标准具的控温精度与测风误差的关系,采用了主被动相结合的设计,降低温度变化对结果的影响,并进行了仿真验证。最后,本文基于光学仿真数据,对星载FPI仪器进行了风速反演和精度分析,在557.7nm和762.0nm两个波段的风速误差分别为-1.722m/s、-2.3672m/s,表明该星载仪器设计符合测风要求。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0142

摘要:

近年来,随着对月球探索的不断进展,面对月面基地建设、设施构建等任务,远端机械臂在不确定、非结构化环境下的交互行为需要高度安全性、准确性和高透明度的控制策略。仿人变阻抗控制方法能够在保证机械臂与环境交互力安全的同时保证高精度的控制,为克服月面建设中的人机协同难题提供了解决思路。本文研究使用基于人体阻抗参数的远程变阻抗机械臂控制策略,将人体变阻抗参数投射到远程机械臂,满足月面建造任务的交互需求。该方法通过融合4通道表面肌电信号与上肢肌肉力学模型,构建人体末端刚度实时辨识系统。不同于传统测量方法,针对仿人变阻抗泛化问题,本研究结合了个性化人体物理参数提升泛化能力。同时,在远程变阻抗控制中,通过力觉、视觉反馈提升人机交互时的信息透明度以及触发人体自然神经反射自适应更变阻抗。最后,基于月面桁架建设平台的装配任务需求,验证了远程变阻抗控制具有区别于传统遥操作的优秀性能。

近年来,随着对月球探索的不断进展,面对月面基地建设、设施构建等任务,远端机械臂在不确定、非结构化环境下的交互行为需要高度安全性、准确性和高透明度的控制策略。仿人变阻抗控制方法能够在保证机械臂与环境交互力安全的同时保证高精度的控制,为克服月面建设中的人机协同难题提供了解决思路。本文研究使用基于人体阻抗参数的远程变阻抗机械臂控制策略,将人体变阻抗参数投射到远程机械臂,满足月面建造任务的交互需求。该方法通过融合4通道表面肌电信号与上肢肌肉力学模型,构建人体末端刚度实时辨识系统。不同于传统测量方法,针对仿人变阻抗泛化问题,本研究结合了个性化人体物理参数提升泛化能力。同时,在远程变阻抗控制中,通过力觉、视觉反馈提升人机交互时的信息透明度以及触发人体自然神经反射自适应更变阻抗。最后,基于月面桁架建设平台的装配任务需求,验证了远程变阻抗控制具有区别于传统遥操作的优秀性能。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0093

摘要:

为提升TLE(两行根数)在轨道预报中的精度,解决传统多项式拟合和物理建模方法在难以处理轨道非线性演化趋势时的问题,提出一种基于长短期记忆网络(LSTM)的高精度TLE轨道参数拟合方法,利用历史TLE数据对轨道要素进行高精度时间序列拟合与轨道合成。采用LSTM神经网络对TLE轨道参数进行时间序列建模,并结合多项式拟合形成混合建模策略。实验以87个铱星33碎片的TLE数据构建拟合模型并生成合成TLE用SGP4传播器前向传播三天轨道位置误差。实验结果表明,合成TLE相较原始TLE在传播三天内的传播误差显著降低,第三天误差改善率达97.70%;大部分目标的传播误差控制在2km以内。合成TLE误差呈集中分布,具备稳定性;误差频率统计显示三天内0–2km误差区间覆盖比例超过81%,显著优于原始TLE。基于LSTM的TLE轨道合成方法在捕捉轨道参数非线性演化方面表现优越,结合角度线性化和平滑滤波策略,显著提高了轨道参数拟合的精度与稳定性。研究成果在提升空间态势感知能力、轨道碰撞预警和任务调度方面具有一定的应用价值。

为提升TLE(两行根数)在轨道预报中的精度,解决传统多项式拟合和物理建模方法在难以处理轨道非线性演化趋势时的问题,提出一种基于长短期记忆网络(LSTM)的高精度TLE轨道参数拟合方法,利用历史TLE数据对轨道要素进行高精度时间序列拟合与轨道合成。采用LSTM神经网络对TLE轨道参数进行时间序列建模,并结合多项式拟合形成混合建模策略。实验以87个铱星33碎片的TLE数据构建拟合模型并生成合成TLE用SGP4传播器前向传播三天轨道位置误差。实验结果表明,合成TLE相较原始TLE在传播三天内的传播误差显著降低,第三天误差改善率达97.70%;大部分目标的传播误差控制在2km以内。合成TLE误差呈集中分布,具备稳定性;误差频率统计显示三天内0–2km误差区间覆盖比例超过81%,显著优于原始TLE。基于LSTM的TLE轨道合成方法在捕捉轨道参数非线性演化方面表现优越,结合角度线性化和平滑滤波策略,显著提高了轨道参数拟合的精度与稳定性。研究成果在提升空间态势感知能力、轨道碰撞预警和任务调度方面具有一定的应用价值。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0075

摘要:

为了满足深空探测等极端环境下对能源系统宽温域适应性与高安全性的迫切需求,本文设计并制备了一种新型有机-无机复合钠固态电解质,用于构建高性能钠固态电池。采用含有钙钛矿结构的甲胺氯化铅(MAPbCl3)作为无机离子导体,结合海藻酸钠(SA)与多官能团聚合物ETPTA,通过原位紫外光引发聚合,形成稳定致密的复合聚合物网络。该复合电解质在常温下具备高离子电导率(5.65×10⁻⁴ S·cm⁻¹)和优异的Na⁺迁移数(0.65)。在组装的NVP | MSE | Na全固态电池中,常温200次循环后容量保持率达68.4%,低温100次循环后保持率达69.6%,在-20℃低温环境下依然保持稳定性能。显著优于传统物理分散体系。研究结果表明,所构建的复合结构在极端温度下具备良好的界面稳定性与循环性能,为未来面向极地观测与深空探测的储能系统提供了关键材料支撑。

为了满足深空探测等极端环境下对能源系统宽温域适应性与高安全性的迫切需求,本文设计并制备了一种新型有机-无机复合钠固态电解质,用于构建高性能钠固态电池。采用含有钙钛矿结构的甲胺氯化铅(MAPbCl3)作为无机离子导体,结合海藻酸钠(SA)与多官能团聚合物ETPTA,通过原位紫外光引发聚合,形成稳定致密的复合聚合物网络。该复合电解质在常温下具备高离子电导率(5.65×10⁻⁴ S·cm⁻¹)和优异的Na⁺迁移数(0.65)。在组装的NVP | MSE | Na全固态电池中,常温200次循环后容量保持率达68.4%,低温100次循环后保持率达69.6%,在-20℃低温环境下依然保持稳定性能。显著优于传统物理分散体系。研究结果表明,所构建的复合结构在极端温度下具备良好的界面稳定性与循环性能,为未来面向极地观测与深空探测的储能系统提供了关键材料支撑。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0128

摘要:

本文研究了2013年7月13日至14日一次中等强度磁暴期间在中国低纬地区发生的电离层不均匀体事件。通常情况下,在北半球夏季,东亚扇区低纬电离层不均匀体不易产生,但此次磁暴期间观测到了显著的不均匀结构增强现象。利用中国地壳运动观测网(CMONOC)和香港卫星定位参考台站网(SatRef)地基GNSS数据、深圳站(22.59°N, 113.97°E)闪烁接收机S4数据、海南富克站(19.4°N, 109.0°E)测高仪数据、以及地磁观测数据等,分析了我国低纬度地区的电离层不均匀体的时空演化过程,并基于磁暴期间的空间环境参量对此次电离层不均匀体的激发机制进行了分析。结果表明,磁暴期间出现的东向电场增强是促进此次电离层不均匀体的发展主要原因。同时,电离层不均匀体出现前测高仪观测到的卫星描迹表明大尺度波状结构可能作为种子作用,为不均匀结构的产生创造了条件。此外,本文还对比了S4指数、ROTI、失锁这几种参量在此次事件中的响应,发现它们在时间分布上大体一致(集中在15:00-18:00 UT),与电离层不均匀体的发生时间一致,但在不均匀结构出现前一个小时出现的L2载波相位失锁(集中在14:00 UT附近)应与本次事件无关。

本文研究了2013年7月13日至14日一次中等强度磁暴期间在中国低纬地区发生的电离层不均匀体事件。通常情况下,在北半球夏季,东亚扇区低纬电离层不均匀体不易产生,但此次磁暴期间观测到了显著的不均匀结构增强现象。利用中国地壳运动观测网(CMONOC)和香港卫星定位参考台站网(SatRef)地基GNSS数据、深圳站(22.59°N, 113.97°E)闪烁接收机S4数据、海南富克站(19.4°N, 109.0°E)测高仪数据、以及地磁观测数据等,分析了我国低纬度地区的电离层不均匀体的时空演化过程,并基于磁暴期间的空间环境参量对此次电离层不均匀体的激发机制进行了分析。结果表明,磁暴期间出现的东向电场增强是促进此次电离层不均匀体的发展主要原因。同时,电离层不均匀体出现前测高仪观测到的卫星描迹表明大尺度波状结构可能作为种子作用,为不均匀结构的产生创造了条件。此外,本文还对比了S4指数、ROTI、失锁这几种参量在此次事件中的响应,发现它们在时间分布上大体一致(集中在15:00-18:00 UT),与电离层不均匀体的发生时间一致,但在不均匀结构出现前一个小时出现的L2载波相位失锁(集中在14:00 UT附近)应与本次事件无关。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0076

摘要:

海面斜率方差MSS (Mean Square Slope)是海洋微波遥感领域表征海面粗糙度的关键参数,对研究海气耦合过程及海洋气象监测意义重大。本文对中法海洋卫星CFOSAT (China France Oceanography Satellite)搭载的海浪波谱仪SWIM (Surface Waves Investigation and Monitoring)和旋风全球卫星导航系统CYGNSS (Cyclone Global Navigation Satellite System)所反演的MSS展开对比分析。SWIM 通过拟合不同入射角和方位角下的二维归一化雷达后向散射截面反演MSS,CYGNSS则在初步观测基础上减去一个校正量以获取局地风引起的MSS。本文对2023年1月数据进行时间经纬度匹配后进行直接对比,发现小风速下SWIM反演的MSS大于CYGNSS,而风速超过约7m/s时CYGNSS的MSS大于SWIM反演的MSS,这主要归因于二者微波波段不同及CYGNSS反演过程中减去涌浪产生的 MSS校正量。利用Elfouhaily谱模型对SWIM MSS校正后,二者平均偏差约为0.03,随机均方误差为0.0323,此误差源于涌浪产生的MSS及截止波长差异。研究结果明确了两种星载传感器反演MSS的差异与误差来源,为MSS数据校准及后续海洋研究与应用提供了重要参考。

海面斜率方差MSS (Mean Square Slope)是海洋微波遥感领域表征海面粗糙度的关键参数,对研究海气耦合过程及海洋气象监测意义重大。本文对中法海洋卫星CFOSAT (China France Oceanography Satellite)搭载的海浪波谱仪SWIM (Surface Waves Investigation and Monitoring)和旋风全球卫星导航系统CYGNSS (Cyclone Global Navigation Satellite System)所反演的MSS展开对比分析。SWIM 通过拟合不同入射角和方位角下的二维归一化雷达后向散射截面反演MSS,CYGNSS则在初步观测基础上减去一个校正量以获取局地风引起的MSS。本文对2023年1月数据进行时间经纬度匹配后进行直接对比,发现小风速下SWIM反演的MSS大于CYGNSS,而风速超过约7m/s时CYGNSS的MSS大于SWIM反演的MSS,这主要归因于二者微波波段不同及CYGNSS反演过程中减去涌浪产生的 MSS校正量。利用Elfouhaily谱模型对SWIM MSS校正后,二者平均偏差约为0.03,随机均方误差为0.0323,此误差源于涌浪产生的MSS及截止波长差异。研究结果明确了两种星载传感器反演MSS的差异与误差来源,为MSS数据校准及后续海洋研究与应用提供了重要参考。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0081

摘要:

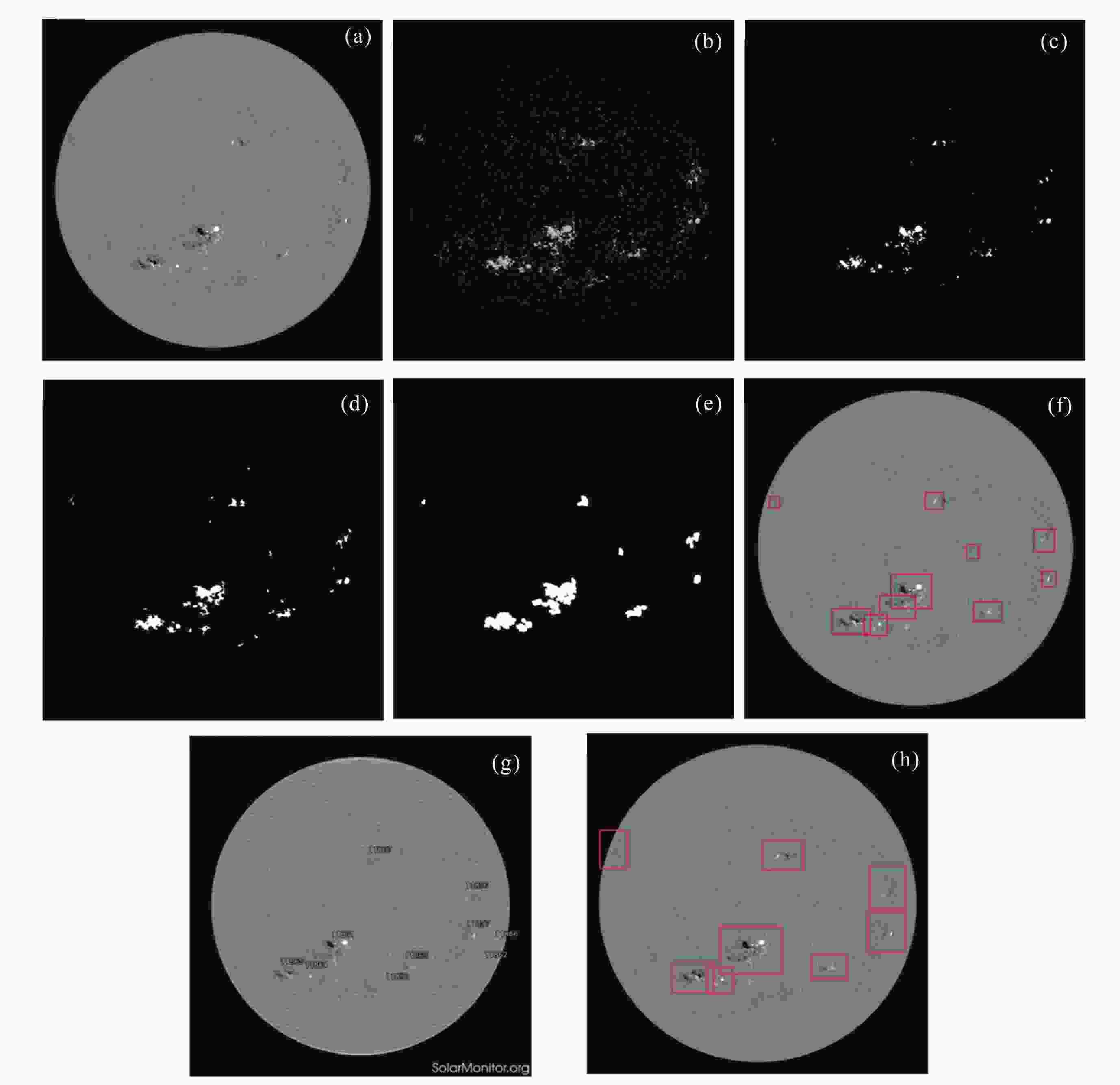

针对子午工程海量气辉图像高效处理需求,本研究基于机器学习技术构建了大气重力波与中尺度电离层行进式扰动智能识别及参数提取工具。通过卷积神经网络分类模型筛选晴朗夜空环境图像,准确率达99%(OH气辉图像)与96.9%(OI气辉图像);结合快速区域卷积神经网络定位波动结构,交并比超过75%。对大气重力波采用基于二维傅里叶变换的波长、传播方向与水平速度提取方法,对中尺度电离层行进式扰动采用Canny边缘检测与线性拟合提取波动参数。根据输出的参数数据集统计了大气波动的长期趋势,基于丹东站点2016年OH气辉数据的大气重力波发生率呈现冬夏双峰特征,基于兴隆站点2019年OI气辉数据的中尺度电离层行进式扰动事件有94%传播方向集中在方位角200°-230°。这些统计特性与文献中的统计规律一致,说明基于大气波动参数数据集进行的统计分析是可靠的。本工具解决了传统人工分析效率低、主观性强的问题,为大气波动长期统计研究提供了可靠的数据支撑,相关数据集即将开源。

针对子午工程海量气辉图像高效处理需求,本研究基于机器学习技术构建了大气重力波与中尺度电离层行进式扰动智能识别及参数提取工具。通过卷积神经网络分类模型筛选晴朗夜空环境图像,准确率达99%(OH气辉图像)与96.9%(OI气辉图像);结合快速区域卷积神经网络定位波动结构,交并比超过75%。对大气重力波采用基于二维傅里叶变换的波长、传播方向与水平速度提取方法,对中尺度电离层行进式扰动采用Canny边缘检测与线性拟合提取波动参数。根据输出的参数数据集统计了大气波动的长期趋势,基于丹东站点2016年OH气辉数据的大气重力波发生率呈现冬夏双峰特征,基于兴隆站点2019年OI气辉数据的中尺度电离层行进式扰动事件有94%传播方向集中在方位角200°-230°。这些统计特性与文献中的统计规律一致,说明基于大气波动参数数据集进行的统计分析是可靠的。本工具解决了传统人工分析效率低、主观性强的问题,为大气波动长期统计研究提供了可靠的数据支撑,相关数据集即将开源。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0088

摘要:

空间被动探测的目标信号通常非常微弱,并且探测系统需要实现高灵敏度和低噪声的要求。此时,冷光学的引入成为必然——通过将光学器件(如透镜、反射镜)集成到低温环境中,并结合低温探测器,实现探测需求。但由于星载设备的冷量有限,对传统的光学设计提出了约束和挑战。本文基于冷光学理论,提出了一种基于多重反射的冷光学模型,并依据该模型对窗口尺寸进行了优化设计。完成了10 THz焦平面阵列成像系统方案设计与漏热计算,系统采用脉冲管耦合节流制冷的空间制冷技术。完成了冷光学实验,理论模型与实验结果相互印证。

空间被动探测的目标信号通常非常微弱,并且探测系统需要实现高灵敏度和低噪声的要求。此时,冷光学的引入成为必然——通过将光学器件(如透镜、反射镜)集成到低温环境中,并结合低温探测器,实现探测需求。但由于星载设备的冷量有限,对传统的光学设计提出了约束和挑战。本文基于冷光学理论,提出了一种基于多重反射的冷光学模型,并依据该模型对窗口尺寸进行了优化设计。完成了10 THz焦平面阵列成像系统方案设计与漏热计算,系统采用脉冲管耦合节流制冷的空间制冷技术。完成了冷光学实验,理论模型与实验结果相互印证。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0073

摘要:

电离层F2层临界频率(foF2)作为电离层的关键参数,其准确预报对于保障高频雷达、短波通信等系统的稳定运行至关重要。本文提出了一种基于深度学习的预报方法,通过采用注意力机制的双向长短期记忆网络(Bidirectional long short-term memory model with attention mechanism, BiLSTM-Attention)算法,结合电离层垂测站foF2观测值、世界时、太阳活动指数及地磁活动指数作为输入,实现了中国区域电离层foF2的准确预报。模型的对比分析结果表明:1)低纬度台站的预报误差显著高于中纬度台站,BiLSTM-Attention模型表现最优,长短期记忆网络(LSTM)模型次之,相比国际参考电离层模型(IRI),BiLSTM-Attention模型的均方根误差(RMSE)降低了54%,平均绝对误差(MAE)降低57%,而决定系数(R2)提升28%;2)磁暴期间,BiLSTM-Attention模型成功捕捉中国区域电离层负暴效应(foF2下降),与观测值非常一致,而IRI模型则无法表征扰动导致的显著偏差;地磁平静期IRI模型虽整体与垂测观测值接近,但在日落后、夜间等时段仍存在系统性误差;3)随着预报时间从1小时增加至24小时,模型预报误差呈系统性上升趋势,RMSE从1.02 MHz增至2.03 MHz,MAE从0.71MHz升至1.55MHz。相关研究为空间天气预警及短波通信系统优化提供了高精度电离层参数预报支撑。

电离层F2层临界频率(foF2)作为电离层的关键参数,其准确预报对于保障高频雷达、短波通信等系统的稳定运行至关重要。本文提出了一种基于深度学习的预报方法,通过采用注意力机制的双向长短期记忆网络(Bidirectional long short-term memory model with attention mechanism, BiLSTM-Attention)算法,结合电离层垂测站foF2观测值、世界时、太阳活动指数及地磁活动指数作为输入,实现了中国区域电离层foF2的准确预报。模型的对比分析结果表明:1)低纬度台站的预报误差显著高于中纬度台站,BiLSTM-Attention模型表现最优,长短期记忆网络(LSTM)模型次之,相比国际参考电离层模型(IRI),BiLSTM-Attention模型的均方根误差(RMSE)降低了54%,平均绝对误差(MAE)降低57%,而决定系数(R2)提升28%;2)磁暴期间,BiLSTM-Attention模型成功捕捉中国区域电离层负暴效应(foF2下降),与观测值非常一致,而IRI模型则无法表征扰动导致的显著偏差;地磁平静期IRI模型虽整体与垂测观测值接近,但在日落后、夜间等时段仍存在系统性误差;3)随着预报时间从1小时增加至24小时,模型预报误差呈系统性上升趋势,RMSE从1.02 MHz增至2.03 MHz,MAE从0.71MHz升至1.55MHz。相关研究为空间天气预警及短波通信系统优化提供了高精度电离层参数预报支撑。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0055

摘要:

研究了磁通门传感器开环测量状态下性能随温度变化的规律。为了避免磁通门闭环信号处理过程中电路与传感器之间相互耦合的影响,研制了磁通门开环磁场测量系统,其结果直接反映了磁通门传感器自身物理特性。按照磁通门传感器不同性能参数的特点,设计了无磁环境下的温度循环试验,在-40℃~+80℃的温度范围内进行试验。试验结果显示磁通门传感器的零点漂移不超过±1.5nT,信号相位漂移幅度达到了60°,开环增益变化±5%左右,噪声在4pT/√Hz~7pT/√Hz@1Hz之间变化。可见除了传感器信号的相位特性,磁通门传感器具有非常好的温度稳定性。传感器闭环控制电路中相敏解调环节对信号相位具有高度敏感性,相位的显著漂移是导致磁通门磁强计温度漂移的主要因素。

研究了磁通门传感器开环测量状态下性能随温度变化的规律。为了避免磁通门闭环信号处理过程中电路与传感器之间相互耦合的影响,研制了磁通门开环磁场测量系统,其结果直接反映了磁通门传感器自身物理特性。按照磁通门传感器不同性能参数的特点,设计了无磁环境下的温度循环试验,在-40℃~+80℃的温度范围内进行试验。试验结果显示磁通门传感器的零点漂移不超过±1.5nT,信号相位漂移幅度达到了60°,开环增益变化±5%左右,噪声在4pT/√Hz~7pT/√Hz@1Hz之间变化。可见除了传感器信号的相位特性,磁通门传感器具有非常好的温度稳定性。传感器闭环控制电路中相敏解调环节对信号相位具有高度敏感性,相位的显著漂移是导致磁通门磁强计温度漂移的主要因素。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0037

摘要:

感应式磁传感器线圈与前置放大电路之间的电缆长度对信号传输有着显著的影响。本文对带有较长电缆的感应式磁传感器进行了建模仿真分析和试验验证。在以10Hz-1kHz频带宽度,30fT/√Hz@1kHz的噪声水平为目标的感应式磁强计样机基础上,研究并建立了感应线圈-电缆-前置放大电路的电路原理模型,分析了电缆在基于跨阻抗前置放大电路的感应式磁强计中的作用,并进行了理论仿真。通过试验验证了电缆长度变化对传感器灵敏度和噪声频率分布的影响,其结果与理论模型基本一致,说明电缆长度的增加对于感应式磁传感器的影响虽然显著,但是可以通过理论模型进行设计和预测。电缆长度增加会减小低频灵敏度,降低低频噪声,但是也会显著提高高频的噪声水平,对于低频段的磁波动探测影响不大,但是不利于高频段的磁场探测。对于目标传感器而言,电缆长度即使达到50米,10Hz~1kHz频段内仍然有较好的响应和较低的噪声水平,能够满足30fT/√Hz@1kHz的要求。

感应式磁传感器线圈与前置放大电路之间的电缆长度对信号传输有着显著的影响。本文对带有较长电缆的感应式磁传感器进行了建模仿真分析和试验验证。在以10Hz-1kHz频带宽度,30fT/√Hz@1kHz的噪声水平为目标的感应式磁强计样机基础上,研究并建立了感应线圈-电缆-前置放大电路的电路原理模型,分析了电缆在基于跨阻抗前置放大电路的感应式磁强计中的作用,并进行了理论仿真。通过试验验证了电缆长度变化对传感器灵敏度和噪声频率分布的影响,其结果与理论模型基本一致,说明电缆长度的增加对于感应式磁传感器的影响虽然显著,但是可以通过理论模型进行设计和预测。电缆长度增加会减小低频灵敏度,降低低频噪声,但是也会显著提高高频的噪声水平,对于低频段的磁波动探测影响不大,但是不利于高频段的磁场探测。对于目标传感器而言,电缆长度即使达到50米,10Hz~1kHz频段内仍然有较好的响应和较低的噪声水平,能够满足30fT/√Hz@1kHz的要求。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0090

摘要:

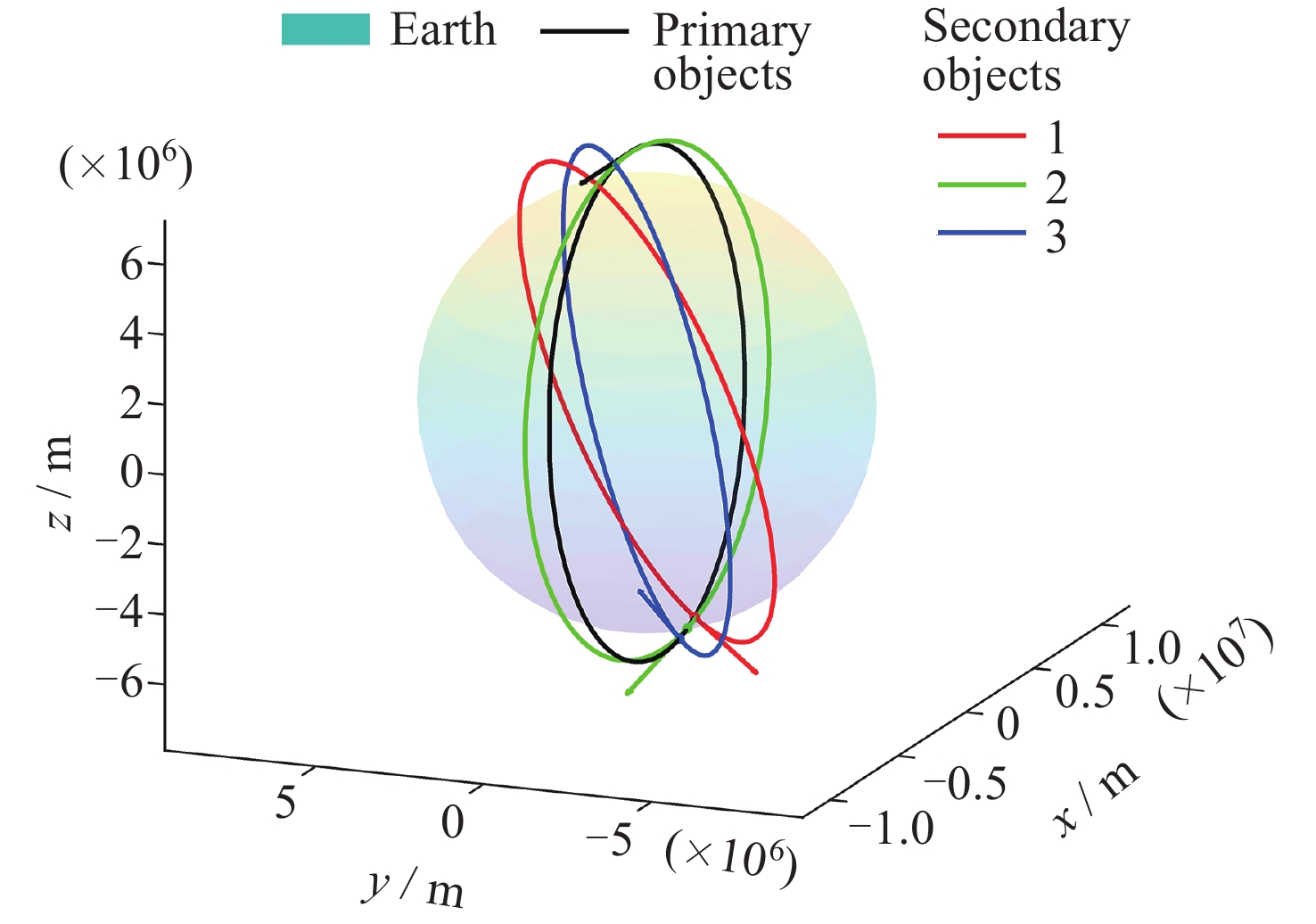

近年来,系外行星的研究已成为天文学和行星科学领域的热点课题。随着探测技术的飞速发展,人类已发现并确认了数千颗系外行星,并对这些系外行星的大气成分、轨道特性、宜居性等关键特性展开了深入研究。在这一背景下,恒星与行星大气的相互作用被认为是影响行星大气演化及其宜居性的核心机制之一。本研究旨在揭示行星半径在其大气逃逸长期演化中的作用,通过建立三维磁流体动力学模型,结合恒星系统演化特征,揭示了行星半径在长期演化中的作用,基于类金星大气逃逸模型,以Kepler-1649 c及其宿主恒星为研究对象,构建了涵盖不同行星半径和恒星年龄的数值模拟体系。研究发现行星半径会显著改变各离子的逃逸贡献比例。其中,O⁺的逃逸率占总逃逸率的比例随行星半径的增大而减小,在4.8Gyr时从99.3%降低到17.1%。同时,行星际空间中O⁺离子分布与总离子分布之间的差异性随半径增大而增大。本研究为理解系外行星大气演化机制提供了新的视角,发现了行星半径对不同离子逃逸行为的差异性影响。

近年来,系外行星的研究已成为天文学和行星科学领域的热点课题。随着探测技术的飞速发展,人类已发现并确认了数千颗系外行星,并对这些系外行星的大气成分、轨道特性、宜居性等关键特性展开了深入研究。在这一背景下,恒星与行星大气的相互作用被认为是影响行星大气演化及其宜居性的核心机制之一。本研究旨在揭示行星半径在其大气逃逸长期演化中的作用,通过建立三维磁流体动力学模型,结合恒星系统演化特征,揭示了行星半径在长期演化中的作用,基于类金星大气逃逸模型,以Kepler-1649 c及其宿主恒星为研究对象,构建了涵盖不同行星半径和恒星年龄的数值模拟体系。研究发现行星半径会显著改变各离子的逃逸贡献比例。其中,O⁺的逃逸率占总逃逸率的比例随行星半径的增大而减小,在4.8Gyr时从99.3%降低到17.1%。同时,行星际空间中O⁺离子分布与总离子分布之间的差异性随半径增大而增大。本研究为理解系外行星大气演化机制提供了新的视角,发现了行星半径对不同离子逃逸行为的差异性影响。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0058

摘要:

针对CCSDS标准中凿孔后的卷积码在维特比译码算法下存在编码增益损失的问题, 本文提出了用于该码型的一种最大后验译码算法, 通过在网格图上进行似然信息的前向和后向更新, 获得每个输入信息位的最大后验对数似然比信息, 从而提升凿孔卷积码的误码性能. 仿真分析结果表明, 本文所提译码算法可降低CCSDS凿孔卷积码的误比特率, 且码率越高, 误比特率降低越显著, 相比于维特比译码算法, 在5/6和7/8码率下, 所提算法可将编码增益分别提升0.2dB和0.6dB.

针对CCSDS标准中凿孔后的卷积码在维特比译码算法下存在编码增益损失的问题, 本文提出了用于该码型的一种最大后验译码算法, 通过在网格图上进行似然信息的前向和后向更新, 获得每个输入信息位的最大后验对数似然比信息, 从而提升凿孔卷积码的误码性能. 仿真分析结果表明, 本文所提译码算法可降低CCSDS凿孔卷积码的误比特率, 且码率越高, 误比特率降低越显著, 相比于维特比译码算法, 在5/6和7/8码率下, 所提算法可将编码增益分别提升0.2dB和0.6dB.

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0046

摘要:

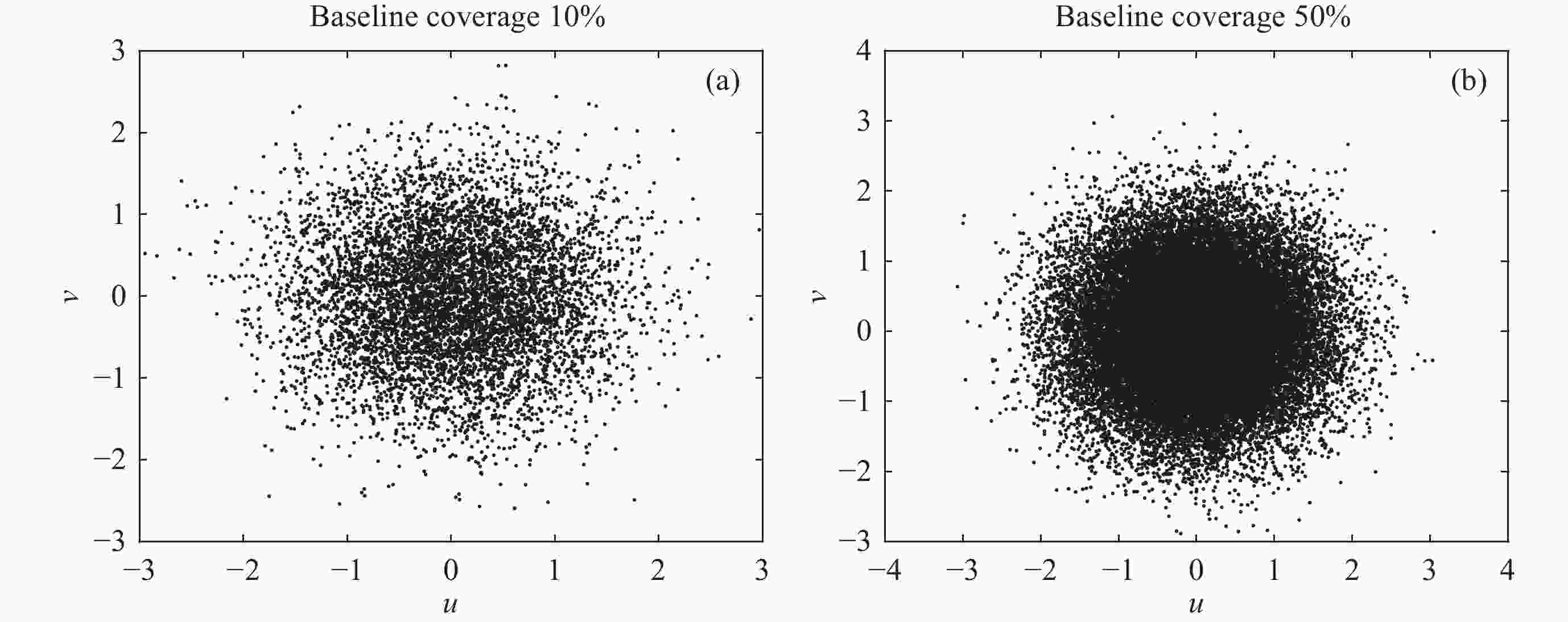

赤道等离子体泡(Equatorial Plasma Bubbles, EPBs)是日落后低纬电离层中形成的低电子密度空腔结构,其演化过程会导致无线电信号闪烁与衰减。对赤道等离子体泡的演化进行精准预测,在空间天气研究及卫星通信领域意义重大。本文提出基于SimVP(Simpler yet Better Video Prediction)框架的EPB演化预测模型,通过历史气辉图像数据学习EPB时空演化特征,实现对未来演化的精准预测。通过系统实验分析了关键参数对模型性能的影响,结果表明,时间分辨率设为3分钟,采用6帧输入图和6帧输出图的架构时模型性能最优(结构相似度为0.989,峰值信噪比为34.704)。EPB空间形态复杂度对预测精度影响显著,而光污染干扰相对有限。该模型不仅为EPB演化提供了数据驱动的高效预测工具,还可为受污染气辉观测数据的修复提供技术支撑。

赤道等离子体泡(Equatorial Plasma Bubbles, EPBs)是日落后低纬电离层中形成的低电子密度空腔结构,其演化过程会导致无线电信号闪烁与衰减。对赤道等离子体泡的演化进行精准预测,在空间天气研究及卫星通信领域意义重大。本文提出基于SimVP(Simpler yet Better Video Prediction)框架的EPB演化预测模型,通过历史气辉图像数据学习EPB时空演化特征,实现对未来演化的精准预测。通过系统实验分析了关键参数对模型性能的影响,结果表明,时间分辨率设为3分钟,采用6帧输入图和6帧输出图的架构时模型性能最优(结构相似度为0.989,峰值信噪比为34.704)。EPB空间形态复杂度对预测精度影响显著,而光污染干扰相对有限。该模型不仅为EPB演化提供了数据驱动的高效预测工具,还可为受污染气辉观测数据的修复提供技术支撑。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0072

摘要:

海洋作为地球系统的重要组成部分,其表面动力学参数(风场、波浪、海流)对海气相互作用、海洋物质能量平衡以及气候变化有着重要的影响。在星载测量条件下,海面回波的幅度和相位中包含着海面的相关运动信息,对卫星较高的平台运行速度与海表动力学参数共同形成的多普勒特性的研究十分必要。本文利用已有模拟海洋表面的线性随机叠加理论,建立了随时间变化的包含主要海洋动力学参数风、浪、流的动态海面模型,验证了布拉格散射条件下海面后向散射系数的可靠性。根据全球海表流场多尺度结构观测卫星计划(OSCOM)所拟定的卫星参数及海况参数,通过谱参数估计的方法分析了风速、风向、风区影响下的回波多普勒特性。随着风速的增加,海面粗糙度、均方根高度均增大,导致后向散射调制更为强烈,使得海表回波多普勒的偏移与展宽均增加。在顺轨向观测时,多普勒谱随风向变化的多普勒质心偏移量在顺逆风向上略微不对称,在约90°风向时达到最小值。对风区的分析结果表明,当海面风速为10m/s时,风区长度由10km的不成熟海浪成长为充分发展的海浪时,海面运动速度增加,长波的倾斜调制增强,多普勒谱偏移增大,估计的多普勒频率质心相差0.56m/s。最后,本文考虑了破碎波对共极化后向散射的贡献,分析了对多普勒质心与速度估计的影响。波浪破碎条件下的回波多普勒谱分析表明,当风速为12m/s,观测方向与风向相同时,破碎波对Ka波段后向散射系数的贡献约为4dB。相比于不考虑破碎波情况的多普勒质心偏移约为95.2Hz,导致对径向速度估计的偏差约为0.4m/s。

海洋作为地球系统的重要组成部分,其表面动力学参数(风场、波浪、海流)对海气相互作用、海洋物质能量平衡以及气候变化有着重要的影响。在星载测量条件下,海面回波的幅度和相位中包含着海面的相关运动信息,对卫星较高的平台运行速度与海表动力学参数共同形成的多普勒特性的研究十分必要。本文利用已有模拟海洋表面的线性随机叠加理论,建立了随时间变化的包含主要海洋动力学参数风、浪、流的动态海面模型,验证了布拉格散射条件下海面后向散射系数的可靠性。根据全球海表流场多尺度结构观测卫星计划(OSCOM)所拟定的卫星参数及海况参数,通过谱参数估计的方法分析了风速、风向、风区影响下的回波多普勒特性。随着风速的增加,海面粗糙度、均方根高度均增大,导致后向散射调制更为强烈,使得海表回波多普勒的偏移与展宽均增加。在顺轨向观测时,多普勒谱随风向变化的多普勒质心偏移量在顺逆风向上略微不对称,在约90°风向时达到最小值。对风区的分析结果表明,当海面风速为10m/s时,风区长度由10km的不成熟海浪成长为充分发展的海浪时,海面运动速度增加,长波的倾斜调制增强,多普勒谱偏移增大,估计的多普勒频率质心相差0.56m/s。最后,本文考虑了破碎波对共极化后向散射的贡献,分析了对多普勒质心与速度估计的影响。波浪破碎条件下的回波多普勒谱分析表明,当风速为12m/s,观测方向与风向相同时,破碎波对Ka波段后向散射系数的贡献约为4dB。相比于不考虑破碎波情况的多普勒质心偏移约为95.2Hz,导致对径向速度估计的偏差约为0.4m/s。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0052

摘要:

冰川作为全球气候变化的关键指示体和重要的淡水资源,针对其多物理参数的精准获取对全球气候变化研究和生态保护、水资源规划具有重要意义。我国冰川主要为分布于高海拔地区的山岳冰川,受恶劣环境与复杂地形的制约,传统就位探测方法无法实现冰川内部参数的大面积连续监测;星载冰川透视探测又面临分辨率制约和山岳冰川复杂地面杂波的干扰,至今仍无业务化应用。机载雷达有着良好的空间分辨率与灵活的探测方式,已成为冰川监测和研究的重要技术手段。但在机载山岳冰川探测中,依然面临冰表起伏和冰底复杂地形的影响:冰表起伏地形导致的散射杂波会干扰雷达信号解译与关键参数的精确反演;复杂的冰底结构与冰表地形引起的散射损耗与冰内介电损耗相互耦合,导致无法准确反演冰川的介电常数。为此,本研究结合机载超宽带雷达山岳冰川探测数据与伪谱时域(Pseudo-spectral Time Domain, PSTD)数值模拟方法,构建冰表-冰底双界面地形与介电参数的耦合模型,通过二维伪谱时域电磁仿真揭示地形散射-冰介电损耗的互作用机制,提出基于动态范围分析的实测区域冰层介电常数虚部值的反演方法。针对老虎沟12号冰川实测数据,通过迭代优化将虚部估计值收敛至6.0×10⁻⁴,其动态范围与实测均值差异为0.61%,虚部估计值与理论均值的相对误差为21%。仿真结果与理论模型的交叉验证表明,该方法通过解耦地形起伏与介电参数的协同干扰,可有效提升复杂地形区冰川介电参数反演精度,为冰川内部介电特性研究提供解决方案。

冰川作为全球气候变化的关键指示体和重要的淡水资源,针对其多物理参数的精准获取对全球气候变化研究和生态保护、水资源规划具有重要意义。我国冰川主要为分布于高海拔地区的山岳冰川,受恶劣环境与复杂地形的制约,传统就位探测方法无法实现冰川内部参数的大面积连续监测;星载冰川透视探测又面临分辨率制约和山岳冰川复杂地面杂波的干扰,至今仍无业务化应用。机载雷达有着良好的空间分辨率与灵活的探测方式,已成为冰川监测和研究的重要技术手段。但在机载山岳冰川探测中,依然面临冰表起伏和冰底复杂地形的影响:冰表起伏地形导致的散射杂波会干扰雷达信号解译与关键参数的精确反演;复杂的冰底结构与冰表地形引起的散射损耗与冰内介电损耗相互耦合,导致无法准确反演冰川的介电常数。为此,本研究结合机载超宽带雷达山岳冰川探测数据与伪谱时域(Pseudo-spectral Time Domain, PSTD)数值模拟方法,构建冰表-冰底双界面地形与介电参数的耦合模型,通过二维伪谱时域电磁仿真揭示地形散射-冰介电损耗的互作用机制,提出基于动态范围分析的实测区域冰层介电常数虚部值的反演方法。针对老虎沟12号冰川实测数据,通过迭代优化将虚部估计值收敛至6.0×10⁻⁴,其动态范围与实测均值差异为0.61%,虚部估计值与理论均值的相对误差为21%。仿真结果与理论模型的交叉验证表明,该方法通过解耦地形起伏与介电参数的协同干扰,可有效提升复杂地形区冰川介电参数反演精度,为冰川内部介电特性研究提供解决方案。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0025

摘要:

空间辐射环境下的单粒子翻转效应严重威胁着星载智能系统的可靠性,传统的三模冗余和周期性擦写等容错方法存在资源开销大、功耗高等问题。本文提出一种基于自适应增强算法的轻量化容错方法(AB-FTM),通过AB-FTM构建ResNet20/32/44异构弱模型集成架构,在相比于原始ResNet110参数规模缩减18.2%的同时,利用动态权重调整机制提升分类精度和鲁棒性。实验在CIFAR-10、MNIST和EuroSAT等数据集上验证表明,当0.0004%比例的参数发生单粒子翻转时,所提方法较ResNet110基准模型的准确率分别提升20.39%、26.25%和21.02%,显著优于现有容错方案。该方法为未来空间科学卫星使用星载智能系统提供了兼顾可靠性、轻量化与计算效能的新型解决方案。

空间辐射环境下的单粒子翻转效应严重威胁着星载智能系统的可靠性,传统的三模冗余和周期性擦写等容错方法存在资源开销大、功耗高等问题。本文提出一种基于自适应增强算法的轻量化容错方法(AB-FTM),通过AB-FTM构建ResNet20/32/44异构弱模型集成架构,在相比于原始ResNet110参数规模缩减18.2%的同时,利用动态权重调整机制提升分类精度和鲁棒性。实验在CIFAR-10、MNIST和EuroSAT等数据集上验证表明,当0.0004%比例的参数发生单粒子翻转时,所提方法较ResNet110基准模型的准确率分别提升20.39%、26.25%和21.02%,显著优于现有容错方案。该方法为未来空间科学卫星使用星载智能系统提供了兼顾可靠性、轻量化与计算效能的新型解决方案。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0026

摘要:

动态信道化技术,是实现天基宽带频谱感知的关键技术,具备宽带信号实时分解与并行处理能力,可以缓解星上资源的计算与处理压力。针对宽带信道的跨信道问题,本文利用具有完全重构特性的多相滤波器组,建立分析-综合联合处理系统,并提出一种基于改进的自适应阈值恒虚警检测(Optimized-CFAR)的时频域联合跨信道判决算法,实现跨信道信号的自适应融合与精确重构。仿真结果表明,在信噪比15dB时检测概率达到98.6%,使得重构信号的幅度失真约为0.0048dB,对信号的重构保真度达0.972。所提算法的FPGA实现复杂度较现有先进方案降低13.2%。

动态信道化技术,是实现天基宽带频谱感知的关键技术,具备宽带信号实时分解与并行处理能力,可以缓解星上资源的计算与处理压力。针对宽带信道的跨信道问题,本文利用具有完全重构特性的多相滤波器组,建立分析-综合联合处理系统,并提出一种基于改进的自适应阈值恒虚警检测(Optimized-CFAR)的时频域联合跨信道判决算法,实现跨信道信号的自适应融合与精确重构。仿真结果表明,在信噪比15dB时检测概率达到98.6%,使得重构信号的幅度失真约为0.0048dB,对信号的重构保真度达0.972。所提算法的FPGA实现复杂度较现有先进方案降低13.2%。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0035

摘要:

夜光云作为形成于中高层大气(约83 km)的冰晶云,其季节起始时间是研究极地中间层热力学与动力学耦合过程的重要参数。本文基于1979–2023年多源观测数据,系统分析了南北半球夜光云季节起始时间的长期演变特征,并分析其与平流层纬向风场反转事件及太阳活动的相关性。结果表明,南北半球夜光云起始时间存在显著差异,南半球的年际变幅(标准差22天)约为北半球(11天)的两倍,可能与半球间大气环流模态、重力波活动强度等热力、动力过程差异有关。在南半球,夜光云季起始时间与平流层纬向平均风的反转时间表现出极强的正相关关系,对于北半球,虽然呈现反相关特性,但约60天的相隔时间并不能直接判定两者的影响关系。太阳活动(Lyman-α辐射)对夜光云季节起始的调控也呈现半球不对称性,北半球在2011年前与太阳活动呈一定的负相关,后期因平流层动力背景转变而衰减,南半球则表现为微弱响应,表明太阳辐射效应与动力过程可能共同发挥作用。此外,多源数据在结果上的差异,也表明不同探测体制和数据类型会对夜光云长期变化特性研究带来一定的不确定性。

夜光云作为形成于中高层大气(约83 km)的冰晶云,其季节起始时间是研究极地中间层热力学与动力学耦合过程的重要参数。本文基于1979–2023年多源观测数据,系统分析了南北半球夜光云季节起始时间的长期演变特征,并分析其与平流层纬向风场反转事件及太阳活动的相关性。结果表明,南北半球夜光云起始时间存在显著差异,南半球的年际变幅(标准差22天)约为北半球(11天)的两倍,可能与半球间大气环流模态、重力波活动强度等热力、动力过程差异有关。在南半球,夜光云季起始时间与平流层纬向平均风的反转时间表现出极强的正相关关系,对于北半球,虽然呈现反相关特性,但约60天的相隔时间并不能直接判定两者的影响关系。太阳活动(Lyman-α辐射)对夜光云季节起始的调控也呈现半球不对称性,北半球在2011年前与太阳活动呈一定的负相关,后期因平流层动力背景转变而衰减,南半球则表现为微弱响应,表明太阳辐射效应与动力过程可能共同发挥作用。此外,多源数据在结果上的差异,也表明不同探测体制和数据类型会对夜光云长期变化特性研究带来一定的不确定性。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0023

摘要:

针对国产微波散射计高风速订正需求,本文以2021-2022年间9个台风的HY-2系列微波散射计观测资料为数据源,以机载步频微波辐射计(SFMR)风速为参考真值,通过时空匹配构建建模数据集,并将其以7:3随机划分为训练集和测试集;然后基于轻量化的宽度学习系统(Broad learning System,BLS)开展回归分析,构建高风速订正模型。模型测试结果表明,订正后HY-2风速的均方根误差(RMSE)为4.65 m/s,相较于订正前提升了51%;风速大于25m/s时,订正后的风速的RMSE和相关系数分别为5.59m/s和0.68,相较于订正前风速的13.69和0.55有了显著改善。此外,以2021年台风“灿都”为例进行对比分析,结果表明订正后HY-2C最大风速从22.09 m/s提升至32.73 m/s,且风速廓线的对比进一步证实了本文模型的有效性。

针对国产微波散射计高风速订正需求,本文以2021-2022年间9个台风的HY-2系列微波散射计观测资料为数据源,以机载步频微波辐射计(SFMR)风速为参考真值,通过时空匹配构建建模数据集,并将其以7:3随机划分为训练集和测试集;然后基于轻量化的宽度学习系统(Broad learning System,BLS)开展回归分析,构建高风速订正模型。模型测试结果表明,订正后HY-2风速的均方根误差(RMSE)为4.65 m/s,相较于订正前提升了51%;风速大于25m/s时,订正后的风速的RMSE和相关系数分别为5.59m/s和0.68,相较于订正前风速的13.69和0.55有了显著改善。此外,以2021年台风“灿都”为例进行对比分析,结果表明订正后HY-2C最大风速从22.09 m/s提升至32.73 m/s,且风速廓线的对比进一步证实了本文模型的有效性。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0039

摘要:

本文基于兴隆(XLON,40.2°N,117.6°E;磁纬:35°N)和南非Sutherland天文台(SAAO,32.2°S, 20.48°E;磁纬:40.7°S)的地基Fabry-Perot干涉仪(FPI)观测数据,结合热层-电离层-电动力学环流模型(TIEGCM),系统分析了2018年3月18-19日磁暴事件期间南北半球中纬度地区热层风场的响应特征。研究发现,南半球热层风场对磁暴的响应较北半球更为显著。在SAAO台站观测到显著的赤道向和西向风增强现象,其中经向风最大速度达128.4 m/s(赤道向),纬向风最大速度达-165.6 m/s(西向)。通过与TIEGCM模拟结果的对比分析表明,模型能够较好地再现观测数据的扰动趋势,特别是在SAAO经向风和XLON纬向风的变化特征方面。然而,模型在风速定量预测上仍存在一定偏差:对SAAO东向纬向风存在低估现象,而对XLON赤道向经向风则呈现高估趋势。

本文基于兴隆(XLON,40.2°N,117.6°E;磁纬:35°N)和南非Sutherland天文台(SAAO,32.2°S, 20.48°E;磁纬:40.7°S)的地基Fabry-Perot干涉仪(FPI)观测数据,结合热层-电离层-电动力学环流模型(TIEGCM),系统分析了2018年3月18-19日磁暴事件期间南北半球中纬度地区热层风场的响应特征。研究发现,南半球热层风场对磁暴的响应较北半球更为显著。在SAAO台站观测到显著的赤道向和西向风增强现象,其中经向风最大速度达128.4 m/s(赤道向),纬向风最大速度达-165.6 m/s(西向)。通过与TIEGCM模拟结果的对比分析表明,模型能够较好地再现观测数据的扰动趋势,特别是在SAAO经向风和XLON纬向风的变化特征方面。然而,模型在风速定量预测上仍存在一定偏差:对SAAO东向纬向风存在低估现象,而对XLON赤道向经向风则呈现高估趋势。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2025-0028

摘要:

本文对微重力下膜/滴状冷凝的实验和数值研究进行了全面回顾,涵盖管内/平面冷凝及强化传热机制。结合常/微重力环境下的研究结果,对于管内冷凝换热,采用重力无关准则数(Bond数、Froude数等)判断是否重力影响传热,可通过增加蒸汽质量流速和减小管径减弱重力影响,并总结了微重力冷凝下传热关联式以指导工程设计。对于滴状冷凝,微重力环境下可提高蒸汽速度、使用具有润湿梯度或微/纳米结构的表面结合气流吹扫去除冷凝液滴,实现持续滴状冷凝。目前关于微重力环境下的冷凝实验研究有限,主要受限于长期、连续的微重力实验环境极为难得,应着重关注中国空间站、国际空间站,对长时间的冷凝传热进行实验研究,弥补大量缺乏可重复实验数据的不足,探索重力对冷凝传热的作用机制,为空间两相换热系统提供理论支撑。

本文对微重力下膜/滴状冷凝的实验和数值研究进行了全面回顾,涵盖管内/平面冷凝及强化传热机制。结合常/微重力环境下的研究结果,对于管内冷凝换热,采用重力无关准则数(Bond数、Froude数等)判断是否重力影响传热,可通过增加蒸汽质量流速和减小管径减弱重力影响,并总结了微重力冷凝下传热关联式以指导工程设计。对于滴状冷凝,微重力环境下可提高蒸汽速度、使用具有润湿梯度或微/纳米结构的表面结合气流吹扫去除冷凝液滴,实现持续滴状冷凝。目前关于微重力环境下的冷凝实验研究有限,主要受限于长期、连续的微重力实验环境极为难得,应着重关注中国空间站、国际空间站,对长时间的冷凝传热进行实验研究,弥补大量缺乏可重复实验数据的不足,探索重力对冷凝传热的作用机制,为空间两相换热系统提供理论支撑。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2024-0175

摘要:

材料凝固过程时的温场对其最终的组织与性能有着重要影响。由于空间微重力环境与地面重力环境下热对流的不同,会导致空间与地面传热特性存在一定差异,从而导致材料实验炉内温场分布也存在差异。这使得在同样控温条件下实验时地面所获得的温场与空间温场存在差异,从而对空间与地面材料实验条件的对等性造成影响。为了获得微重力对传热的具体影响,本文建立了空间站高温材料实验炉三维传热数值计算模型并进行了合理地简化,分别对地面实验和空间实验进行了温度场的仿真模拟,由此得到了样品盒温度分布,并将仿真获得的温度与实测温度进行了对比,分析了在空间微重力环境与地面正常重力环境下传热参数的变化,得出了与实验条件相似的传热规律。研究结果为基于高温柜材料实验炉地基实验结果预测其空间温场分布提供了一个新的思路。

材料凝固过程时的温场对其最终的组织与性能有着重要影响。由于空间微重力环境与地面重力环境下热对流的不同,会导致空间与地面传热特性存在一定差异,从而导致材料实验炉内温场分布也存在差异。这使得在同样控温条件下实验时地面所获得的温场与空间温场存在差异,从而对空间与地面材料实验条件的对等性造成影响。为了获得微重力对传热的具体影响,本文建立了空间站高温材料实验炉三维传热数值计算模型并进行了合理地简化,分别对地面实验和空间实验进行了温度场的仿真模拟,由此得到了样品盒温度分布,并将仿真获得的温度与实测温度进行了对比,分析了在空间微重力环境与地面正常重力环境下传热参数的变化,得出了与实验条件相似的传热规律。研究结果为基于高温柜材料实验炉地基实验结果预测其空间温场分布提供了一个新的思路。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2023-0023

摘要:

晶体生长过程中温度的稳定性对晶体形貌及结构有着显著影响,为了提高晶体的性能及质量,必需要保证晶体生长过程中温度的稳定性。现阶段我国空间高温材料科学实验炉均采用PID控制器对晶体生长温度进行控制。由于空间实验机会珍贵且稀少,控制参数的整定工作需要在地面完成。然而,由于地面与空间环境传热的不同,导致高温材料实验炉的传热特性存在差异,其传递函数也不相同,若将地面整定的控制参数直接应用于空间工况,将会导致温控效果变差。为此,本文提出了一种基于数据驱动的减压法,在地面实现了对空间微重力环境下高温炉传热特性的近似与模拟,并给出了地面适配工况的压强值,克服了传统减压法由于先验知识缺乏导致地面适配工况压强难以确定的问题。

晶体生长过程中温度的稳定性对晶体形貌及结构有着显著影响,为了提高晶体的性能及质量,必需要保证晶体生长过程中温度的稳定性。现阶段我国空间高温材料科学实验炉均采用PID控制器对晶体生长温度进行控制。由于空间实验机会珍贵且稀少,控制参数的整定工作需要在地面完成。然而,由于地面与空间环境传热的不同,导致高温材料实验炉的传热特性存在差异,其传递函数也不相同,若将地面整定的控制参数直接应用于空间工况,将会导致温控效果变差。为此,本文提出了一种基于数据驱动的减压法,在地面实现了对空间微重力环境下高温炉传热特性的近似与模拟,并给出了地面适配工况的压强值,克服了传统减压法由于先验知识缺乏导致地面适配工况压强难以确定的问题。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2024-0032

摘要:

逃逸层大气温度的夜间增强现象是高层大气温度变化特征的重要组成部分,有助于增加对大气温度的认识以及对大气中性模式的完善。先前,由于高热层温度数据的匮乏,对中性温度夜间增强现象的研究主要基于单点及联合观测的地基FPI台站以及各种中性大气模式的现象及机制的模拟研究。本文的工作通过Swarm卫星加速度计的中性密度数据反演得到的逃逸层温度进行了太阳活动低年时期的温度夜间增强现象的全球变化和季节变化的统计。结果显示,太阳活动越强,夜间温度增强出现的概率和强度越大,出现多个夜间增强峰值的概率也更大。F10.7为80~100之间时,四个季节都出现了温度的夜间增强现象,并在不同的经度扇区均出现,但形态和强度有差异;而F10.7小于80时,春季和秋季的夜间增强现象更强、持续时间更长,而夏冬季则更弱。此外,是否出现夜间增强现象在不同扇区存在差异。

逃逸层大气温度的夜间增强现象是高层大气温度变化特征的重要组成部分,有助于增加对大气温度的认识以及对大气中性模式的完善。先前,由于高热层温度数据的匮乏,对中性温度夜间增强现象的研究主要基于单点及联合观测的地基FPI台站以及各种中性大气模式的现象及机制的模拟研究。本文的工作通过Swarm卫星加速度计的中性密度数据反演得到的逃逸层温度进行了太阳活动低年时期的温度夜间增强现象的全球变化和季节变化的统计。结果显示,太阳活动越强,夜间温度增强出现的概率和强度越大,出现多个夜间增强峰值的概率也更大。F10.7为80~100之间时,四个季节都出现了温度的夜间增强现象,并在不同的经度扇区均出现,但形态和强度有差异;而F10.7小于80时,春季和秋季的夜间增强现象更强、持续时间更长,而夏冬季则更弱。此外,是否出现夜间增强现象在不同扇区存在差异。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2024-0019

摘要:

新型电磁弹射式微重力装置采用直线电机带动实验舱进行垂直运动来模拟微重力环境。与传统落塔相比,通过弹射方式进行抛物线运动能大大延长装置提供微重力环境的时间,但直线电机的驱动也为保证实验舱内的高微重力水平带来新的挑战。为了确保电机驱动下的实验舱环境能够满足微重力科学的实验要求,本文对电磁弹射落塔的多组电机分段拖动系统进行模型分析并提出分段控制方案,对影响微重力水平的电机协同问题和内外舱配合问题设计了位移-跟踪控制算法,最终实现了外舱低扰动和内舱高微重力的指标。目前实际系统已经建成并投入应用,采用了论文的电机系统控制方法,可以实现4s的高微重力水平控制,对于微重力科学实验装置的研究提供支撑作用。

新型电磁弹射式微重力装置采用直线电机带动实验舱进行垂直运动来模拟微重力环境。与传统落塔相比,通过弹射方式进行抛物线运动能大大延长装置提供微重力环境的时间,但直线电机的驱动也为保证实验舱内的高微重力水平带来新的挑战。为了确保电机驱动下的实验舱环境能够满足微重力科学的实验要求,本文对电磁弹射落塔的多组电机分段拖动系统进行模型分析并提出分段控制方案,对影响微重力水平的电机协同问题和内外舱配合问题设计了位移-跟踪控制算法,最终实现了外舱低扰动和内舱高微重力的指标。目前实际系统已经建成并投入应用,采用了论文的电机系统控制方法,可以实现4s的高微重力水平控制,对于微重力科学实验装置的研究提供支撑作用。

优先出版栏目展示本刊经同行评议确定正式录用的文章,这些文章目前处在编校过程,尚未确定卷期及页码,但可以根据DOI进行引用。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2026.01.2025-0024

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2026.01.2025-0012

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2026.01.2025-0101

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2026.01.2024-0180

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2026.01.2025-0097

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2026.01.2025-0009

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11728/cjss2026.01.2025-0014

2025, 45(6): 1425-1438.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2025-0001

2025, 45(6): 1439-1450.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0123

2025, 45(6): 1451-1459.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0136

2025, 45(6): 1460-1470.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0179

2025, 45(6): 1471-1481.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2025-0047

2025, 45(6): 1482-1491.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0173

2025, 45(6): 1492-1505.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0178

2025, 45(6): 1506-1517.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0157

2025, 45(6): 1518-1531.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0095

2025, 45(6): 1532-1541.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0185

2025, 45(6): 1542-1551.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0143

2025, 45(6): 1552-1569.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0120

2025, 45(6): 1570-1579.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0177

2025, 45(6): 1580-1587.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0162

2025, 45(6): 1588-1596.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0184

2025, 45(6): 1597-1606.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0186

2025, 45(6): 1607-1616.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0096

2025, 45(6): 1617-1628.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0083

2025, 45(6): 1629-1643.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2024-0181

2025, 45(6): 1644-1649.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2025-0089

2025, 45(6): 1650-1655.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2025-0086

2025, 45(6): 1656-1664.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2025-0087

2025, 45(6): 1665-1672.

doi: 10.11728/cjss2025.06.2025-0084